FP(ファイナンシャルプランナー)の資格って役に立つ?|独学の勉強法やおすすめの参考書を紹介!

目次

「お金の勉強がしたい!」「将来に役立つ資格が欲しい」と、思っている方におすすめなのが、ファイナンシャルプランナー(以下FP)。

知名度もあり、数ある資格の中でも人気が高いFPの資格ですが、

「FPを取るとどんなメリットがあるの?」

「そもそもどう勉強したらいいの?」

など、FPの資格に関する悩みや不安は尽きません。そこで今回は、FPの資格取得者にアンケート調査を実施し、FPを取得するメリットや未経験者でも取り組みやすい具体的な勉強法を聞きました!

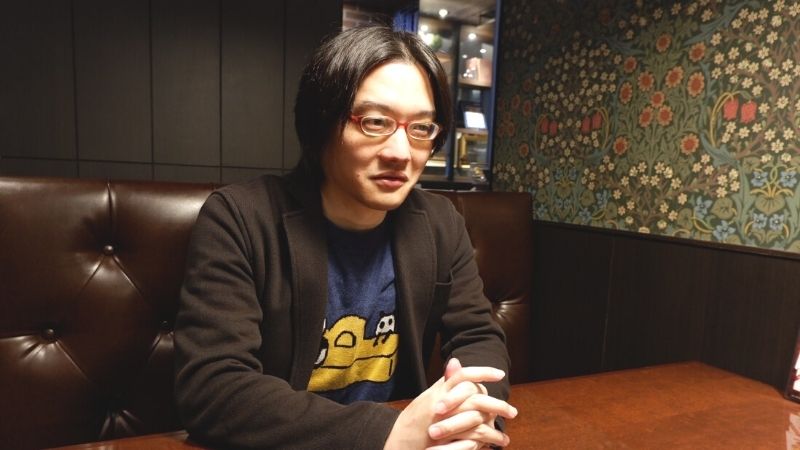

また、年間80個以上の資格を受検し、もちろんFPの資格も保有する、資格コンサルタントの鈴木秀明さんにインタビューを行い、FP資格の魅力について解説してもらいましたので、ぜひ参考にしてください。

総合情報サイト「All About」資格ガイド。気象予報士、中小企業診断士、行政書士、証券アナリストをはじめとした800以上の資格をすべて独学で取得。年間80個ペースで資格・検定試験を受験し、資格のプロとして多方面で活動中。雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は300件以上。「効率よく短期集中で覚えられる 7日間勉強法(ダイヤモンド社)」や「小学生にもとれる!資格・検定カタログ(小学館)」など多くの資格や勉強法にまつわる著書を出版。

※本記事エラベルが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がエラベルに還元されます。

資格コンサルタントが解説!FPの魅力とは?

FPとはどんな資格なのか、また取得するメリットについて、資格コンサルタントの鈴木さんにインタビュー取材を通して伺いました!

ーー数ある資格をお持ちの鈴木さんからみたFPの資格の魅力とは?

FP資格の種類や等級に関してはこの後詳しく説明しますが、FPの資格試験では、主に以下の6つの分野を扱います。

具体的には、不動産取引や社会保険、生命保険、投資信託、老後の資金計画など、仕事に役立つ知識だけではなく、人生における様々なお金に関する知識を問われます。

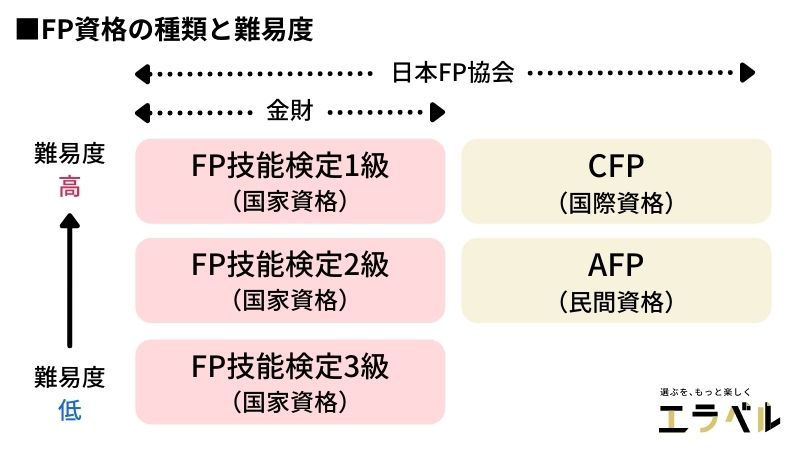

ーー「FPの資格」と言っても様々な種類と等級がありますよね?

・FP技能検定3級

・FP技能検定2級

・FP技能検定1級

・AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー)

・CFP(サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー)

の5つです。資格試験自体は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以後、日本FP協会)と金融財政事情研究会(以後、金財)という2つの団体がそれぞれ実施しています。

FP技能検定とAFPやCFPの資格って何が違うの?

ーーそれぞれの検定の違いを簡単に教えてください。

一方で、AFP、CFPは共に民間資格と言われていますが、AFPより難易度の高いCFPは、世界的にも通用する国際資格なんです。 また、FP技能検定は日本FP協会と金財、どちらの団体でも受検できますが、AFPとCFPの資格認定を行っているのは、日本FP協会のみです。

鈴木さんの解説を基にFP技能検定・AFP・CFPの違いと難易度を図にしてみました。

ですから、未経験でFPの資格を取ろうと思ったらまずは、FP技能検定3級から受検するのが一般的ですね。 また、AFPは、認定研修の修了等によって取得できる資格で、研修の受講は誰でもできますが、それに加えてFP技能検定2級(兼AFP資格審査試験)に合格する必要があります。

ーーそれぞれの資格や団体が相互に関連しているのですね。少し難しいですね。

FPの資格は、「日本FP協会」と「金財」どっちの団体で受けるのが良い?

ーーFP技能検定試験は2つの団体が実施しているとのことでしたが、どちらの団体で受けた方が良いですか?

ーー実技試験はどのような違いがありますか?

日本FP協会と金財の実技試験の出題科目は以下のとおりです。金財は受検申し込みの際にどの科目を受けるか選択する必要があります。

| 日本FP協会 | 金財 | |

|---|---|---|

| 3級 | 資産設計提案業務 | ・個人資産相談業務 ・保険顧客資産相談業務 |

| 2級 | 資産設計提案業務 | ・個人資産相談業務 ・中小事業主資産相談業務 ・生保顧客資産相談業務 ・損保顧客資産相談業務 |

試験内容については、3級・2級をメインに説明しましたが、1級に関しては受検団体によって内容がかなり異なります。詳細を知りたい方は、各団体の公式サイトをチェックしてみてください。

※ 1級FP技能検定(日本FP協会)

※ FP技能検定1級(一般社団法人金融財政事情研究会)

合格率80%以上!まずはFP技能検定3級を目指そう!

鈴木さんもおっしゃっていたように、FP技能検定を受検するにあたっては、たとえ知識があっても実務経験がない限りは、3級を受けずにいきなり2級を受けることはできません。ですから、スピード感をもって転職・スキルアップを目指したい人でもまずは、FP技能検定3級の合格を目標にしましょう!

FPの資格は、金融資産運用や不動産など、一見、難しく複雑な分野を扱う資格に思えますよね。ですが、日本FP協会が発表しているデータによると、毎回約30,000人以上が受検するFP技能検定3級の合格率は、最新の2021年9月試験の結果で学科試験84.69%、実技試験で80.5%と、非常に高い合格率なんです。(※)

気軽に考えつつ、だからといって気を抜き過ぎずしっかりと勉強時間を設けて試験準備を整えましょう!

3級に合格して、「もっと勉強したい」「実務に生かしていきたい」という方はステップアップとして、2級やAFPなど順番に取得を目指してみてください。

FPの資格は数ある資格の中でも「取って良かった!」と評判の資格の1つです。FPで学ぶ分野は範囲が広いため、例えば不動産分野は宅建、社会保険は社労士にも重なる範囲です。FPだけでなく様々な資格取得を目指したい方は、こちらの記事もぜひチェックしてみてくださいね。

【2023年は資格に挑戦】360人が選ぶおすすめ人気資格16選|取って良かった資格ランキング

将来性のあるおすすめ国家資格一覧|独学で取れる資格から注目の最新資格まで紹介

事前に知っておきたいFP技能検定3級の試験概要

FPの受検資格

前章でも簡単に紹介したとおり、3級は誰でも受検できますが、2級以上になると受検資格が設定されます。

参考までに主な受検資格を紹介します。

| 検定 | 受検資格 |

|---|---|

| FP技能検定3級 | 制限なし |

| FP技能検定2級 | 次のいずれかに該当する人 ・日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した人 ・FP技能検定3級の合格者 ・FP実務業務2年以上 ・厚生労働省認定金融渉外技能審査3級の合格者 |

| FP技能検定1級 | 【学科試験】 次のいずれかに該当する人 ・FP技能検定2級の合格者且つ1年の実務経験者 ・5年以上の実務経験者 ・厚生労働省認定金融渉外技能審査2級の合格者 【実技試験】 |

| AFP※ | 【AFP認定研修の受講】 制限なし 【AFP資格審査試験】 |

| CFP※ | 次のいずれかに該当する人 ・AFP認定者 ・協会指定大学院の所定課程修了 |

※AFP、CFPは認定のための要件が別途あります

ここでいうところの「実務経験」とは、資産の設計・運用・管理、コンサルティング業務などの業務に携わることで、主に、

・証券会社

・保険会社

・銀行

・会計事務所

・不動産会社

・一般企業の金融・財務・経理担当

などが対象となります。勤務年数は、継続していなくても通算で良いので、「証券会社で1年、保険会社で1年」という場合でもOKです。

FP技能検定3級の出題形式と合格基準

FP技能検定3級の出題形式と合格基準は下記のとおりです。

| 試験種類 | 試験種類と出題形式 | 問題数 | 試験時間 | 合格基準 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 日本FP協会 | 学科 | マークシート | 60問 | 120分 | 36点以上(60点満点) |

| 実技 | マークシート | 20問 | 60分 | 60点以上(100点満点) | |

| 金財 | 学科 | マークシート | 60問 | 120分 | 36点以上(60点満点) |

| 実技 | マークシート | 15問 | 60分 | 30点以上(50点満点) |

学科、実技共にマークシート方式で合計3時間の試験です。前章でもお伝えした通り、日本FP協会と金財では学科試験の出題問題は同じですが、実技試験は、出題内容も問題数も異なります。ただ、合格基準は配点が異なるだけで同じ6割です。

FP技能検定3級の試験実施日程と受検料

FP技能検定3級は、年度毎に3回試験が実施されます。受験料は8,000円 2022年5月実施試験まで6,000円でしたが、2022年9月実施試験より値上がりしています(FP協会・金財共通) です。内訳は、学科試験4,000円、実技試験4,000円となっており、どちらか一方のみ受検することも可能です。

【試験実施日程】

| 実施日(目安) | 受検申込月 |

|---|---|

| 5月 第4日曜日 | 3月 |

| 9月 第2日曜日 | 7月 |

| 1月 第4日曜日 | 11月 |

5月と1月は、第4日曜日、9月は第2日曜日に設定されています。受検申込みは、試験実施月の前々月に開始し、3週間ほど受付期間を設けています。

2022年の次回の受験日は、2022年9月11日(日)ですが、受験申込は7月26日(火)に終了しています。ですので、今から勉強を始める方は、直近で2023年1月22日(日)の受験を目指すのが良いでしょう。受験申込は11月8日(火)~11月29日(火)に開始されます。

受検の申込みは各団体の公式サイトから可能です。勉強時間を考慮した上で受検日を決め、申込み忘れのないように気をつけましょう。

FP資格のメリットは?175人のFP資格保有者に調査!

今回、実際にFPの資格を保有している175名にアンケート調査を実施!FP技能検定3級からCFP認定者まで、様々なFPの資格保有者に、取得の目的やメリット・デメリットを聞いてみました!

【調査概要】

調査内容:「ファイナンシャルプランナー資格」に関するアンケート調査

調査方法:インターネット調査

対象者:ファイナンシャルプランナーの資格保有者175名(男性58名、女性116名、LGBTQ1名)

調査期間:2021年10月21日〜2021年10月23日

【質問内容】

Q1 保有している資格の種類

Q2 取得理由

Q3 FP資格取得のメリット・デメリット

Q4 FPの資格を何に生かしてますか?

Q5 FP資格取得時の勉強法

Q6 学習方法に関するメリット・デメリット

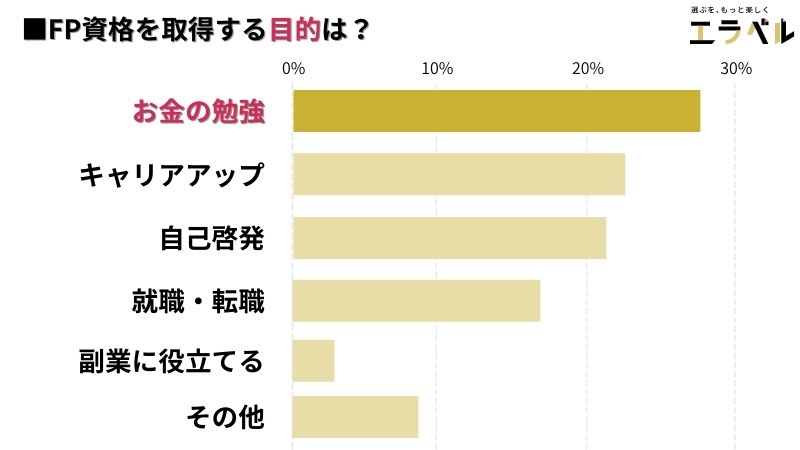

FPの資格取得の目的は、仕事より「お金の勉強」が多数

お金の勉強のため…28%(49人)

キャリアアップ…23%(41人)

自己啓発…21%(36人)

就職・転職…17%(29人)

副業…3%(5人)

その他…9%(15人)

175人のFPの資格を取得しようと思った目的は、「お金の勉強のため」が最も多い結果となりました。

今回のアンケート回答者で最も多かったのは、「20代後半~30代後半の女性」で6割以上を占めました。20代後半~30代後半の女性といえば、比較的結婚、出産、マイホームの購入などライフイベントが重なる時期です。

生活スタイルが変わり、今後の資金計画などを本格的に考え、お金の勉強を始めるという人が多いようですね。

ぶっちゃけ取得してみてどう?FP資格取得のメリット・デメリット

では、実際にFPの資格を取得したからこそ実感したメリットとデメリットについてリアルな声を紹介します。

FPの資格を取得するメリット

多かったメリットまとめ

- 子どもや老後の資金計画に役立った

- 収入アップ(昇進・昇格)に繋がった

- 税金対策にも役立った

実際に将来のライフプランを考えることで、お金の使い方が変わったり結果として貯蓄が増えたことをメリットとして上げている人が多くいました。

またFP2級以上になると昇進・昇給・業務効率化など仕事内での恩恵が受けられるという仕事面のメリットもたくさん寄せられました!

リアルな意見を聞いて改めてFPは仕事だけではなく私生活でも活躍する資格ということが分かりますね。

FPの資格を取得するデメリット

多かったデメリットまとめ

- 活かせる仕事がない

- 知識の活かし方がわからない

- 出題範囲が広く、モチベーション維持が困難

FP資格は仕事面でも、不動産や保険会社、経理など活かせる職種が幅広い印象がありますが、実際は、思ったより活かせる職種が限られていると感じるようで、「仕事への活かし方がわからない、活かせない」という意見が多く見られました。

勉強面でのデメリットとしては、範囲が広いのでモチベーションの維持が大変だったこともあげられています。

FPに限らず、世の中では取得した資格を仕事に活かせていないと「意味ない」「役に立たない」と言われてしまいがちですよね。

エラベルでは、「資格は意味ない」と言われてしまう理由や、「取っても役に立たない」と言われがちな資格についても独自アンケートを実施し、徹底調査をしていますので、気になる方はぜひこちらの記事もチェックしてみてください。

.jpg)

「資格は意味ない」って本当?役立たないと言われる理由は?資格保有者と採用担当の本音を徹底調査!

FPの勉強法は「独学」が80%以上

独学…79%(139人)

通信講座…13%(23人)

通学スクール…4%(7人)

その他(職場など)…3%(6人)

FP資格の取得方法については、約80%の人が「独学」で勉強したと回答しており、2番目の「通信講座」とは大きく差が開いています。

それぞれの勉強法について、メリット・デメリットについても聞いてみました。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 独学 | ・自分のペースで勉強できる ・隙間時間で勉強できる ・費用が安い | ・モチベーションの維持が大変 ・わからないところをすぐ聞けない ・勉強の進め方に悩む |

| 通信講座 | ・スケジュール管理がしやすい ・効率的に勉強できる | ・時間が決まってないので怠けてしまいがち ・受講料が高い |

| 通学 | ・仲間がいてモチベーションが上がる ・カリキュラムに沿って勉強できる ・義務的に勉強の時間を取ることができる | ・受講料が高い ・仕事終わりや休日に通うのは面倒 ・時間に縛られる |

それぞれの確保できる勉強時間やモチベーション、性格などに合わせて最適な勉強法で取り組みましょう。

各勉強法に寄せられたメリット・デメリットから向いている人のポイントをまとめてみましたのでぜひ参考にしてください。

| 勉強法 | 向いている人 |

|---|---|

| 独学 | ・自分のペースで勉強を進めたい人 ・自分でスケジュールを立てて行動できる人 ・少しでもコストを抑えたい人 |

| 通信講座 | ・効率的に勉強したい人 ・勉強法がわからない人 ・勉強法を教えて欲しいが、通うのは面倒な人 |

| 通学スクール | ・モチベーションが保てない人 ・すぐ相談・質問したい人 ・定期的に決まった勉強時間を取れる人 |

費用面で考えるとやはり最も安く抑えられるのは独学です。参考書などの教材費だけで済みます。

通信講座や通学スクールの場合は、30,000円~100,000円が相場ですが、どの講座も2級の受検対策コースを兼ねている場合が多く、「とりあえずお金の勉強のため」と考えている人は、独学がおすすめです。

FPの一般的な学習期間の目安として、しっかり自分の知識として身につけたい場合は、3ヶ月間くらいかけて全ての分野を満遍なく学習するのが良いと思います。一方で、「試験合格を目的にしている」という場合は、過去問を見て出題傾向や、要点を押さえながら学習する方が効率的です。

知識として身につける勉強法と、試験に受かるための勉強法は違うということなのです。

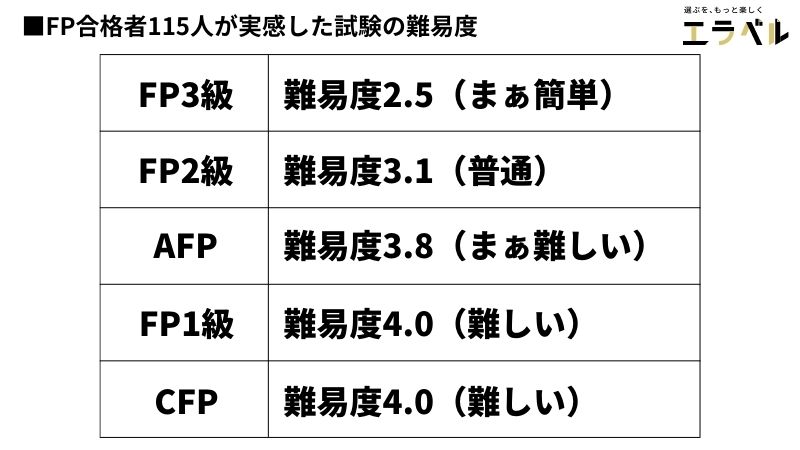

独学で資格取得した115人に聞くFP資格の難易度や勉強時間

今回、FP資格を独学で取得した115名に勉強時間やおすすめ勉強法についてアンケート調査を実施しました。これから独学で取得しようと考えている方は参考にしてみてください。

調査方法:インターネット調査

調査期間:2022年7月16日~7月19日

FP資格の難易度は?

国家資格の中でも比較的取りやすい資格と評判のFPですが、実際に独学で勉強した115人の所感はどうだったのでしょうか。実際に、独学で勉強してみて感じた主観の難易度を5段階で評価してもらい、平均値を出してみました。(難易度順)

難易度2…まあ簡単

難易度3…普通

難易度4…難しい

難易度5…めちゃくちゃ難しい

鈴木さんのコメントで「FP3級→FP2級→AFP→CFP→FP1級」を取得する流れが一般的とありましたが、段階を踏むごとに難易度もあがる結果となりました。

難易度が上がっていくにつれて問題内容が深くなるだけでなく、選択肢の増加や記述式での回答など出題形式も変化します。

そのため、難易度に沿った勉強時間の確保が必要です。勉強時間については下記の質問を参考にしてみてください。

独学での勉強時間は?

FP3級(58名):平均約89時間

FP2級(50名):平均約112時間

FP1級(1名):730時間

AFP(5名):平均約119時間

CFP(1名) :150時間

独学でFP資格を取得した人のうち、取得までに費やした勉強時間はFP3級の場合89時間、FP2級の場合は112時間でした。

1日1時間勉強に充てることができれば、3級のみだと平均で3か月、2級まで取得する場合は4か月勉強すれば独学で取得できる計算になります。

とはいえ、働きながら毎日勉強時間を確保することは難しいですよね。

そのため、通勤時間や仕事が終わってからの隙間時間を上手く活用することが大切です。

独学でのおすすめ勉強法やアドバイス

ここでは、まずFP3級の資格を取得したい人に向けて勉強のアドバイスを紹介します。

興味のある分野から勉強する人、過去問を中心に勉強する人など勉強の仕方は様々です。

資格取得する際は、無理なく続けられそうな方法で毎日コツコツ勉強していきましょう。

58人のFP3級合格者に聞く!おすすめ教材TOP3

「FP資格を独学で取りたい!けどどんな教材を使えばいいの?」と悩んでしまいますよね。

ここでは、FP3級を独学で取得した58人に使用した教材について調査しました。テキスト選びで悩んでいる方、おすすめを知りたい方はぜひ参考にしてください。

また、最近は書籍以外にもYouTubeや学習アプリなどで学習する人も増えています。そのため、番外編として学習サイトも紹介しますのであわせてチェックしてみてくださいね。

| 商品画像 | 書籍名 | 口コミ満足度 | ページ数 | サイズ | 著者・編集 | 出版年月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| {{ item.order }} | {{ getOmittedText(item.company, 10) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} | {{ item.reviewAverage.toFixed(2) }} | ー |

{{ item.product }}

{{ item.product }}

{{ item.recommend }}

口コミ

{{ comment.age }}{{ comment.profile1 ? '|' + comment.profile1 : '' }}{{ comment.profile2 ? '|' + comment.profile2 : '' }}

- {{ comment.label1 }}:{{ comment.point1 }}

- {{ comment.label2 }}:{{ comment.point2 }}

- {{ comment.label3 }}:{{ comment.point3 }}

- {{ comment.label4 }}:{{ comment.point4 }}

- {{ comment.label5 }}:{{ comment.point5 }}

- {{ comment.label6 }}:{{ comment.point6 }}

- {{ comment.label7 }}:{{ comment.point7 }}

- {{ comment.label8 }}:{{ comment.point8 }}

{{ comment.title1 }}

{{ comment.title2 }}

{{ comment.title3 }}

{

詳細情報

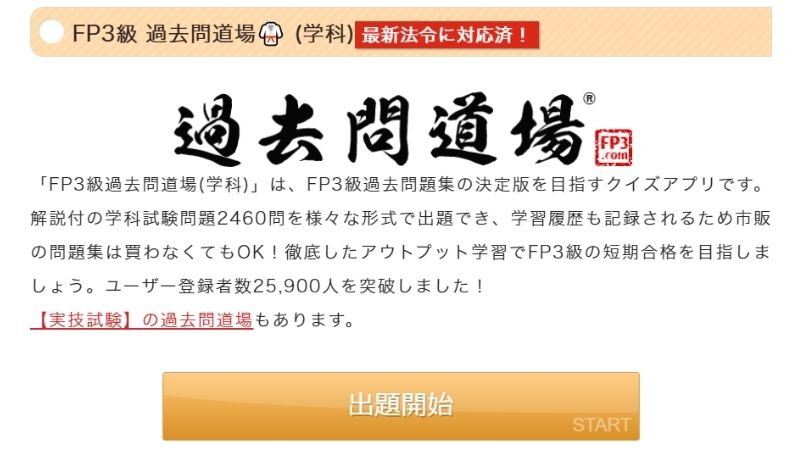

【番外編:学習アプリ】FP3級過去問道場

FP3級 過去問道場は、FP3級の過去問題3000問以上が搭載された解説付きの学習サイトです。

FP技能士1級を取得された管理者が運営しているサイトで、過去10年以上の過去問を年ごと、月ごとにみることができます。

また、ランダムに出題されるだけでなく、分野や単元ごとでも出題できるようになっています。また、問題の下に表や図などの詳しい解説も就いているので、通勤時間や隙間時間などを活用するにはもってこいの教材で、試験日直前の最後の追い込みにも非常に重宝しました。

利用料や月額もかからないので、こういった無料サイトや学習アプリなどを活用するのは非常におすすめです!

| 利用料 | 無料 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社スタディワークス |

| 管理人 | ミルキー(1級FP技能士) |

【番外編:YouTube】おーちゃん【1級FP技能士】TV

最後におすすめしたいのが、YouTubeチャンネルです。今や様々なFP資格の保有者からFP試験対策のYouTube動画がアップされていますが、実際に動画を観て特にわかりやすいと感じたのが、こちらの「おーちゃん【1級FP技能士】TV」です。

エラベル編集部の中にも、このチャンネルに助けられて無事にFP3級に合格した者もいます。この動画を観て実際に2022年5月の実施試験では「あ、この問題あのYouTubeで見た!」という問題がたくさん出題されました。

FP1技能士の講師「おーちゃん」が1動画10分程度でカテゴリごとにわかりやすく且つ、面白おかしく要点を絞って解説されているので、飽きずに楽しんで観ることができます。

試験1週間前になると試験直前対策の動画も投稿されますので、試験会場に向かいながら最後の悪あがきに流し聞きするのもおすすめです。

FP試験に関するよくある質問

ここでは、FP試験に関するよくある質問をまとめました。FP試験の疑問や悩みの参考にしてみてください。

FP資格を業務に使用しない場合でも受験できるの?

FP資格を業務に使用しない場合でも受験は可能です。

なぜなら、日本FP協会のデータによるとFP業務を行っていない資格取得者が全体の40%を占めているからです。

このデータは全員FP資格認定会員に属しており、かつCFP・AFP取得者です。

そのため、FP3級や2級の場合はさらにFP業務を行っていない割合は高いと考えられます。

またエラベルが独自で取ったアンケートでもFP資格を取得する目的として「お金の勉強のため」と回答した方が多数です。

以上の理由からFP資格は業務に使用しない場合でも受験可能といえます。

日本FP協会のデータについて詳しい結果を知りたい人はこちらから確認してみてください。

FP資格は意味ないって聞くけど本当?

FP資格の取得が意味ないと思うかどうかは、目的を達成したかどうかによります。

例えばお金の勉強のために資格を取得した後、家計管理で活用できたら資格取得は意味のあったものになるといえます。

また、仕事の昇格試験でFP資格が必要な場合も資格を取得すれば意味はあったといえますよね。

そのため、資格を取得して自分がどうしたいか等の目的を事前に決めておくことが必要です。

目的を事前に決めておくことで、達成感が得られますし意味のあることだったと実感することができますよ。

FP3級の学科と実技は何が違うの?

FP3級の学科と実技では、団体によって出題分野が異なります。

FP資格は前述したとおり、「日本FP協会」「金財」のどちらかで試験を受けることが可能ですが出題範囲の違いは下記の通りです。

| 試験機関 | 受験科目 | 出題分野 |

|---|---|---|

| 日本FP協会 | 資産設計提案業務 | ・ライフプランニングと資金計画 ・リスク管理 ・金融資産運用 ・タックスプランニング ・不動産 ・相続・事業継承 |

| 金財 | 個人資産相談業務 | ・ライフプランニングと資金計画 ・金融資産運用 ・タックスプランニング ・不動産 ・相続・事業継承 |

| 保険顧客資産相談業務 | ・ライフプランニングと資金計画 ・リスク管理 ・タックスプランニング ・相続・事業継承 |

日本FP協会の実技では全6分野からの出題となりますが、金財では選択する科目によって出題分野の数が変化します。

そのため、自分の得意分野や仕事に必要な分野は何かを考えながら団体と科目を選択するようにしましょう。

FPの3級と2級はどう違うの?

| 出題分野 | 2級で新たに追加される項目 |

|---|---|

| ライフプランニング | ・中小法人資金計画 |

| リスク管理 | 追加なし |

| 金融資産運用 | 追加なし |

| タックスプランニング | ・法人税 ・法人住民税、法人事業税 ・消費税 ・会社と役員の税務 ・法人の決算書と申告 ・諸外国税制 |

| 不動産 | 追加なし |

| 相続・事業継承 | ・事業継承対策 ・事業と経営 |

2級から特に出題範囲が広がるのが、「タックスプランニング」です。3級では個人が対象の問題でしたが、2級では法人を対象にした税問題が追加されます。

また、学科試験の出題形式は3級だと「〇✕」、「三答択一式」なのに対し、2級は「四答択一式」となります。

あわせて、実技試験の出題形式は3級だと「マークシート形式」に対して2級は「記述式」になります。2級は3級に比べて問題のレベルがあがるだけでなく選択肢が増えることで難易度もあがります。

FPを仕事にしたい場合はどの資格を取得するのがおすすめ?

FPを本業として活躍したいのであれば、CFP資格まで取得するのがおすすめです。なぜなら、日本FP協会のデータで資格を業務で活用している人の割合が39.3%と1番高いからです。

CFPは日本FP協会が認定する国際資格で、世界共通のファイナンシャルプランニングサービスを提供できる証明となります。

AFP試験に合格した後、CFP資格審査試験6課目の合格+CFPエントリー研修+実務経験3年を全てクリアすると晴れてCFPに認定されます。

主な就業先は、以下の3つが挙げられます。

- 生命保険会社

- 金融機関

- コンサルティング会社

国際資格であるCFPを取得すると、信頼度が高まるだけでなくお金に関するセミナー講師や執筆依頼など仕事の幅が広がります。

そのため、まずFP3級を取得してみて「仕事にしたい!」と思った方は、FP2級→AFP→CFPとレベルアップしていきましょう。

FPの将来性はある?

FPの将来性はもちろんあります。

なぜなら子どもの教育費、年金、保険など生活とお金に関する問題は私たちの生活に切っても切り離せないものだからです。

例えば、「老後資金を貯めるには今後どうすればいいか」「子どもの教育資金を貯めたいがいい商品はないか」など、物価上昇が進むこの時代に将来設計を考える上で、専門家に相談したいという方は、今後も更に増えることが予想されます。

そのためFPは、将来設計を考える上で必要な存在であり将来性があり、資格を取って知識を持っておくことは決して無駄にはなりません。

FPになるとどんな相談にのれる?

◆FP業務で相談にのれること

- ライフプランニング

- 相続や事業継承設計

- 金融資産運用設計

- タックスプランニング

- 保障や補償設計

- 不動産運用設計

- リタイアメントプランニング(老後資金など)

ちなみに、FPに対する相談で1番多いのは「ライフプランニング」です。

ライフプランニングは人生設計をする上で必要な資金を備えるための計画です。

FPは相談者から家族構成、収入などの家計や目標を聞き取り、現状の分析や問題点の洗い出しを行います。その後、改善点を盛り込んだ計画表をもとに相談者との話し合いをし、必要であれば各専門家への紹介なども行います。

相談業務とはいえ、税務代理や書類の作成などの専門領域を超える行為は法律違反 こういった業務範囲も試験問題に出題される場合があるので覚えておきましょう となりますので注意しておきましょう。

まとめ

資格コンサルタントの鈴木さんもおっしゃるようにFPは、公私ともに役立つお金の知識を身につけることができるので、年代・性別問わず非常におすすめの資格です。未経験の人は、まずはFP技能検定3級を目指しましょう!

今回、未経験且つ3ヶ月の独学でFP技能検定3級に合格したエラベル編集部ライターが効率的に学べるおすすめ勉強法を紹介しましたが、あらためてポイントを紹介します。

FP3級合格者が選ぶ!おすすめの参考書3選

FP技能検定は国家資格ですが、決してハードルの高い資格ではありません。お金の知識は学んでおいて決して損はないので、少しでも興味がある人は、ぜひ気軽にチャレンジしてみましょう!

「選ぶをもっと楽しく」をコンセプトに、専門家・愛好家・体験者の方にご協力頂きながら、買い物やサービス選びに悩む方たちをサポートします。一人ひとりにフィットした情報に届け、皆さんの「したい」を叶えます。

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がエラベルに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、エラベルが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。