宅建は独学で取れる?メリットや難易度おすすめの参考書を紹介!

目次

宅建とは、「宅地建物取引士」の略称で、不動産取引における専門家のことです。宅建士とも略されることもありますね。

キャリアアップや転職に役立つ資格を取りたい!と思っている社会人に、宅建は非常に人気の国家資格です。

「宅建を取得するとどんなメリットがある?」

「宅建の試験って難しい?」

など、宅建について詳しく知りたいと思っている人に向け今回は、宅建を取得するメリットや難易度について、資格コンサルタントの鈴木秀明さんに詳しく伺いました。

また、宅建の資格取得をした46名に宅建を取得して良かったことやおすすめの参考書などを独自調査したので、ぜひ最後までチェックしてみてください!

総合情報サイト「All About」資格ガイド。気象予報士、中小企業診断士、行政書士、証券アナリストをはじめとした800以上の資格をすべて独学で取得。年間80個ペースで資格・検定試験を受験し、資格のプロとして多方面で活動中。雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は300件以上。「効率よく短期集中で覚えられる 7日間勉強法(ダイヤモンド社)」や「小学生にもとれる!資格・検定カタログ(小学館)」など多くの資格や勉強法にまつわる著書を出版。

※本記事エラベルが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がエラベルに還元されます。

【資格コンサルタントに聞く】宅建のメリットと難易度

宅建の資格を始め、800以上もの資格を保有されている、資格コンサルタントの鈴木秀明さんにインタビューをさせていただき、

- 宅建を取得するメリット

- 宅建保有者にしかできない「独占業務」

- 宅建の難易度

- 近年の宅建資格の出題パターン

について、伺いました!

こんなときに使える!宅建を取得するメリットは?

ーー宅建の資格を取得するメリットを教えてください

例えば、銀行などはお金を貸す時に不動産を担保に入れたりもしますよね。融資判断の際に不動産に関する適切な知識や評価スキルが必要になってくるので、意外と金融業界でも宅建の資格は奨励されています。

ーーなるほど、宅建は金融業界にも活かせる資格なのですね。

ーー宅建は仕事に活かす以外にも私生活でも役立ちそうですね。

宅建の資格を持ってないとできない「独占業務」って?

ーー宅建の資格を取るとどんな仕事ができるようになりますか?

①重要事項説明

②重要事項説明書への記名押印

③契約書への記名押印

を行います。この3つの業務は必ず宅建士が行わなければなりません。これを独占業務と言います。

※重要事項説明とは

不動産賃貸・売買などの宅地建物取引をする上で、宅地建物取引業者が取引当事者に対して行わなければならない契約上の説明内容のこと。取引内容により説明事項は異なりますが、主に以下の4つとされています。

①取引対象不動産の権利関係

②取引対象不動産に係る法令上の制限

③取引対象不動産の状態

④契約の条件

契約前に取引内容を詳しく説明することで、トラブルを防ぐ目的があります。

ーー不動産業をする上では必ず宅建の資格保有者が必要なのですね

公益社団法人不動産流通推進センターの調査によると、日本における不動産業の法人数は年々増加しており、法人が増えればそれだけ宅建士の需要も増えていきます。

そういった意味でも宅建は就職・転職に強いということがわかりますね。

※参考:2021不動産業統計集(公益社団法人不動産流通推進センター)

宅建の難易度はどのくらい?合格率は?

ーー人気の宅建ですが、合格率はどのくらいでしょうか?

ーー試験で35点以上とれば合格というような固定の合格基準がないのですね

2021年10月に実施された最新の試験結果の合格率は17.9%と、過去10年の中では最も高い合格率となりました。

合格基準点は毎年変動があるものの、50点満点中、7割の35点前後に設定されますので、このあたりが1つの目標値となるでしょう。

参考:宅地建物取引士資格試験実施概況(過去10年間)(一般社団法人 不動産適正取引推進機構)

人気資格だからこそ出題パターンも変化している!

ーー合格率15%前後と聞くと結構低いですね

なのでここ最近は、結構ひねった問題が出題される傾向があります。

ーーそうなんですね。ハードルが上がりましたね…

簡単過ぎる方がみんな正解するので、上位15%に入るのがむしろ難しいんです。

ーーなるほど…!

試験日はいつ?知っておきたい宅建の基本情報

続いて、宅建試験の日程や費用などの概要についてご紹介します。受験を検討している人は、事前にスケジュールを把握しておきましょう!

【令和4年の宅建の試験情報】

| 受験資格 | なし |

|---|---|

| 試験日 | 10月16日(日)13:00~15:00 12月18日(日)13:00~15:00 |

| 申込み方法 | インターネット・郵送 |

| 受験申込み期間 | インターネット:7月1日~7月19日→終了 郵送:7月1日~7月29日消印有効→終了 |

| 受験手数料 | 8,200円 |

| 支払い方法 | インターネット:クレジットカード・コンビニ支払い 郵送:銀行・ATM振込み |

| 合格発表 | 11月22日(火) |

宅建試験の受験資格はありません。 年齢や性別の制限もないので、誰でも受験が可能です。

宅建試験の実施回数は年に一回。 毎年10月の第3日曜日に実施されていますが、近年は新型コロナウイルスの影響で、10月と12月の年2回実施されています。今年の令和4年も2回の実施予定です。

試験日が年2回あるといっても、受験希望者は、試験日の希望を出すことはできず、試験本部によりどちらかの日程を指定されるという形です。また、10月に受験して落ちた人が12月に再度受験するということもできないので、実質的に年に1回の受験しかできないということは変わりありません。

申込みは例年7月に始まり、申込み方法はインターネット・郵送の2種類です。2022年度の試験申込みはすでに終了していますので、受験を検討している方は、来年の試験に向けて対策を進めましょう。

※参考:宅建試験のスケジュール(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)

宅建の主な試験範囲

宅建の試験実施機関が公式サイトで公表している試験内容は、以下の通りです。

宅建の試験内容

- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること

- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること

- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること

- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

- 宅地及び建物の価格の評定に関すること

- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること

各出版社より出版されている宅建の参考書などを見ると、上記の7項目を以下の4つの分野に構成して解説されているものが多いです。

「宅建業法」

「権利関係」

「法令上の権利」

「税・その他」

試験方法は4択問題のマークシート方式で、50問出題されます。中でも宅建業法に関する問題は、全出題範囲の中でも問題数が多く、理解を深めればそれだけ得点を稼ぎやすい分野です。

全範囲まんべんなく理解することがもちろん大切ですが、試験までの勉強期間が短い人は、まず宅建業法から優先的に勉強を始めましょう。

宅建士になるまでの流れ

宅建の試験に合格したからといって、すぐに宅建士として仕事をすることはできません。

宅建試験の合格後には、以下の2ステップが必要になります。

宅建試験の合格後の流れ

それぞれ確認していきましょう。

STEP1. 資格登録

宅建試験の合格後、宅建士として仕事をするには資格登録が必要になります。

宅建士の資格登録をするためには、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

①宅建業の実務経験が2年以上ある

②国が実施する登録実務講習を受講する

「1日でも早く宅建士として活躍したい」「本業があるので実務経験はできない」という方は実務講習を受けることになります。

講習は2日間あり、専用テキストによる演習問題を解くことで必要な知識を身につけていきます。最後に修了試験があり、試験に合格することで講習は終了となります。ちなみに、試験の難易度は高くはないようで、 株式会社東京リーガルマインドによると合格率は99%以上となっています。

実務経験をするか、実務講習を受けるかどうかはそれぞれの状況に合わせて選んでいきましょう。

STEP2. 宅建士証の交付

資格登録ができたら、いよいよ宅建士証の交付ができます。

宅建士証の交付ができるのは、宅建試験合格後一年以内となります。一年を超えている場合は、法定講習の受講が必要になるので、注意しましょう。

法定講習では、宅建士の使命や役割、実務上の留意事項などを座学で学んでいきます。演習問題やテストなどはなく、1日で学べるスケジュールになっています。

ここでは宅建士になるまでの流れを紹介しましたが、宅建試験の合格後に必ず登録しなければいけない訳ではありません。

合格資格は失われないので、自分の好きな時期に登録できます。それぞれの状況に合わせてタイミングを検討しましょう。

宅建の資格を活かせる仕事

-2.png)

宅建士の資格は不動産業界以外にどのような業界で活かせるのでしょうか。せっかく取得するなら、選択の幅を広げていきたいですよね!

ぜひ、あなたのキャリアプランの参考にしてみてください。

順番に紹介していきます。

金融機関

宅建士の資格は、銀行や信用金庫などでも活かせます。金融業の中には住宅ローンや不動産を担保にした融資を行うことがあり、不動産の担保価値を評価する必要があります。そのため、宅建士の知識があれば不動産の専門知識を活かすことが可能です。

また、金融機関は不動産を保有していることもあるので、物件を管理する上でも宅建士の資格が役立つでしょう。

保険会社

宅建士を活かせる業界は、保険会社も挙げられます。不動産を担保にした融資をしてくれる金融機関の紹介や、住宅の購入に向けての住宅ローンの相談を受ける場面で宅建士の専門知識が役立ちます。

生涯の生活設計をするライフプランニングの仕事では、宅建のみならずファイナンシャルプランナーの資格も取得することで転職時により一層活躍できるでしょう。

建築会社

建築業界では、依頼された建物を建築するだけでなく、ハウスメーカーが建築した建物をお客様に販売することもあります。その建物を販売する際に、宅建士の知識が必要です。 売買契約を結ぶにあたって宅建士の資格が必要になるため、契約時に大きな強みになります。

また、ハウスメーカーでは宅建士の資格を保有していることで資格手当がつく企業も多くあります。

一般企業

一般企業では、不動産を所有している場合もあり、そこで不動産の管理や運用をするために、不動産に関する知識がある宅建士が必要になります。不動産の運用は経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

経営計画室や財務などの部署に所属しながら運用を担っていくことも考えられるでしょう。

宅建士の将来性は?

結論から先に伝えると、宅建士は将来性がある仕事です。

人口減少などの影響により不動産需要は低下したとしても、需要がなくなることはないでしょう。

また、IT化が進む中で書類作成など人に代わってITが代行する作業があるかもしれません。しかし、全ての仕事をITが代行できるわけではなく人の力は必要になるため、将来性の高い仕事だと言えます。

宅建士は不動産に関するプロフェッショナルです。豊富な知識を持った宅建士は、近年の空き家問題に対しても知識が役立ちます。様々なところで宅建士を必要としているため、悲観する必要はありません。

※参考:不動産業ビジョン2030~令和時代の『不動産最適活用』に向けて~(概要)国土交通省

宅建保有者46人に聞く!宅建の資格取得に関するリアル体験談

資格コンサルタントの鈴木さんに宅建を取得するメリットを伺いましたが、他にも宅建の資格保有者46人に独自でアンケート調査を実施し、「宅建を取得するメリット」や「宅建を取得するための勉強法」などについて聞いてみました。

【アンケート詳細】

・アンケート内容:「宅建」に関するアンケート

・調査方法:インターネット調査

・調査対象:宅建保有者46名

・アンケート実施期間:2021年12月16日~12月18日

【質問内容】

・年齢

・性別

・職業

・勉強期間

・宅建を取得して感じたメリット

・宅建の勉強で苦労したこと・難しかった分野

・勉強法

・おすすめの勉強ツール・通信講座名・参考書名

・上記のおすすめポイント

宅建を取得して良かったと思ったことは?

宅建の資格保有者は、資格取得後どんな良い変化を実感したのでしょうか?

特に多かった意見をまとめてみました。

宅建を取得して良かったと思ったこと

それぞれ詳しく見ていきましょう!

資格手当をもらえるようになった

実際の口コミでは、「宅建の資格を持っていることで2万円程の手当がありました!」「不動産業界で働いていた時に資格をとって年収がぐんと上がりました!」という声が非常に多く見られました。

不動産会社などの企業の場合、宅建保有者は基本給とは別に一定金額が手当として支払われることが多いようです。

大手求人サイトリクナビNEXTで公開している東京23区内の求人で「宅建 資格手当」でヒットした求人の資格手当をチェックしたところ、月額5,000円~30,000円程度でした。

手当の金額は企業により大幅に異なるので、宅建を取得して就職・転職に繋げたいと思っている人は、「資格手当」も求人を見る際のチェック項目に入れておきましょう。

就職・転職で有利になった

宅建保有者は、不動産業界や金融業界への転職で有利なのはもちろんのこと、その他の業界でも”資格取得に努力した人”というアピールをすることもできます。

口コミでは、「金融機関に転職する際、宅建の資格を持っていることで転職に成功しました!」という意見や、「宅建取得時は主婦だったので仕事復帰に有利になりました!」と、復職にも役に立ったという声も見られました。

自信がついた

宅建に合格するという成功体験を積むことで、自分に自信がついたという意見も多くみられました。今まで知らなかった専門的な知識を持つことで自分自身のみならず、周囲からの信頼感も変わってきますよね!

口コミでは、「周りの自分に対する評価が明らかに変わりました!」「宅建を持っている人は多くないので、顧客である不動産会社から一目置いてもらえて商談がスムーズにいきました。」といった声もありました。

家選びのときに知識が役に立った

資格コンサルタントの鈴木さんもメリットの1つとして上げていましたが、マイホームや賃貸物件を選ぶ際、宅建の知識があることで賢い選択ができるようになったという人も多く見受けられました。

口コミでは、「知識があることで、不利な契約をしないで対等に交渉できた!」「住宅を購入する際に、ローン契約の詳しい概要を自分で把握しながら購入できて良かった。」という意見がありました。

宅建は独学で取れる?みんなの勉強法は?

「宅建の勉強は難しそう…独学で理解できるかな」と不安な人もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

宅建保有者46名にどんな勉強法で合格したのかを聞いてみました。

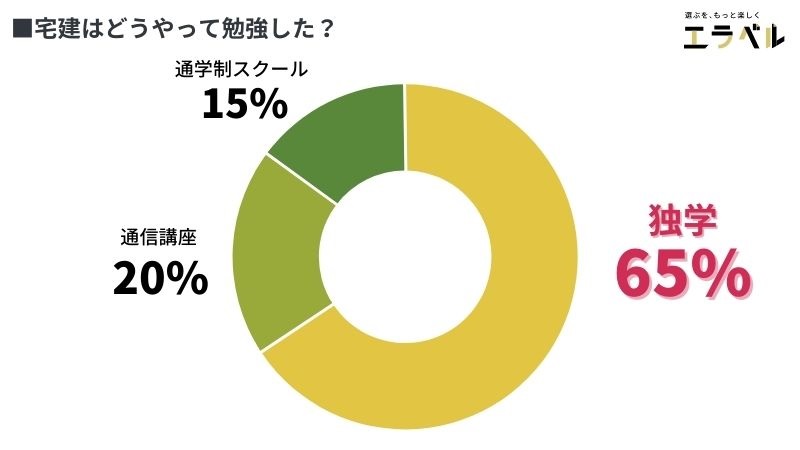

宅建を「独学」で取得する人が65%!

・独学…65%(30人)

・通信講座…20%(9人)

・通学制スクール…15%(7人)

アンケート結果によると、半数以上の65%の人が「独学で勉強した」と回答しています。独学で主に活用したツールでは「参考書」と回答した人が最も多い結果となりましたが、「YouTube動画」や「学習アプリ」などを主に用いて勉強したという人もいました。

重くかさばる参考書を持ち歩くより、スマホ1つで気軽に活用できる動画やアプリも通勤中やちょっとした空き時間に非常に役立つ学習ツールなので、いろいろ活用してみるのがおすすめです。

また、自己学習だけではモチベーションが保てなかったり、勉強法がわからないという人は、独学に次いで多かった「通信講座」や「通学制スクール」も検討するのも良いでしょう。

独学・通信講座・通学制スクール3つの学び方のメリット・デメリットをアンケートで集めた口コミを基にまとめてみました。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 独学 | ・自分のペースで学べる ・教材費のみのため低コスト ・空き時間に勉強できる | ・教材選びが必要 ・質問ができない ・挫折しやすい |

| 通信講座 | ・教材選びが不要 ・質問ができる ・効率よく学べる | ・独学よりコストがかかる ・課題等の提出期限がある |

| 通学制スクール | ・教材選びが不要 ・質問ができる ・挫折しにくい | ・コストがかかる ・通う時間と手間がかかる |

どの学び方で勉強するかは、ライフスタイルや何を優先するかによっておすすめは異なります。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえて検討し、自分の環境や性格に合わせた勉強方法を選びましょう!

【体験談】宅建の勉強で一番苦労したことは?

未経験で宅建を1から勉強する人は、未知の領域の勉強に不安があるかもしれませんね。

そこで、宅建合格者が勉強する上で特に苦労した点について聞いてみたところ、主に寄せられたのは以下の3つでした。

実際に寄せられた口コミを、一部抜粋して紹介します。

専門用語が多い

「瑕疵(かし)」や「建ぺい率(けんぺいりつ)」といった単語を聞いたことがありますか?

このように宅建は普段の生活では聞き慣れない不動産用語が多く出てきます。

今回とったアンケートの中でも「専門用語を理解するのが難しい」という内容が最も多く見られました。

「瑕疵(かし)」とは…きず、欠陥のこと。

「建ぺい率(けんぺいりつ)」とは…建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

民法が難しい

法律関係の問題は、日常で関わらない分野はどうしても覚えにくいですよね。上記で紹介した専門用語にも通ずる部分ですが、「法律関係の内容が難しすぎる」という意見も多く見受けられました。

覚えることが多い

最後は、総合的に「覚えるのが大変」という意見です。これは、宅建に限ったことではないと思いますが、特に宅建で取り扱う専門用語も法律も馴染みがない分、1から覚えるのは大変ですよね。

単に書かれている内容を暗記するだけでは、本当の理解にはならず、応用問題や引っ掛け問題に対応しきれない場合があるので、「なぜそうなのか」を理解することを心がけるのが良いでしょう。

学び始めは、理解するまでに時間がかかるかもしれませんが、着実に積み重ねた知識は将来きっと役に立つはずです。

宅建合格者がおすすめする使いやすい参考書4選

前章で紹介した「勉強する上で苦労したこと」の中には、

「テキストの選び方にも苦労した」

「参考書はどれが良いかわからなかった」

という意見をあげている人も何人かいました。

そこで合格者の方が選んだ、使いやすい参考書を具体的に聞いてみました!中でも多く名前があがったおすすめの参考書を実際の口コミとともに4冊紹介します!

| 商品画像 | 商品名 | 口コミ満足度 | 著者 | ページ数 | 特徴 | 出版年月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| {{ item.order }} | {{ getOmittedText(item.company, 10) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} | {{ item.reviewAverage.toFixed(2) }} | ー |

{{ item.product }}

{{ item.product }}

{{ item.recommend }}

口コミ

{{ comment.age }}{{ comment.profile1 ? '|' + comment.profile1 : '' }}{{ comment.profile2 ? '|' + comment.profile2 : '' }}

- {{ comment.label1 }}:{{ comment.point1 }}

- {{ comment.label2 }}:{{ comment.point2 }}

- {{ comment.label3 }}:{{ comment.point3 }}

- {{ comment.label4 }}:{{ comment.point4 }}

- {{ comment.label5 }}:{{ comment.point5 }}

- {{ comment.label6 }}:{{ comment.point6 }}

- {{ comment.label7 }}:{{ comment.point7 }}

- {{ comment.label8 }}:{{ comment.point8 }}

{{ comment.title1 }}

{{ comment.title2 }}

{{ comment.title3 }}

{

詳細情報

今回紹介した参考書は、宅建合格者が選んだ特にわかりやすくまとめてあるものばかりですが、参考書は見せ方や、説明の仕方によって自分に合う・合わないがあると思います。

Webサイトや書店で実際に目次や中身を見てみて、「この参考書なら勉強しやすそう!」と思ったものを選んでみてくださいね!

効率よく学ぶ!宅建におすすめの通信講座5選

未経験から宅建の勉強を始める方の中には、「未経験で宅建を学ぶには、独学だと厳しいかも…」「参考書だけではわからない…誰かに聞きたい」と、自信がない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、エラベル編集部が選ぶ効率よく学べるおすすめの通信講座を安い順に5つ紹介します。

価格を始め、特徴やサポート内容を見て、自分に合った通信講座を選びましょう。

| 商品画像 | 商品名 | 口コミ満足度 | 特徴 | サポート内容 | 教材 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| {{ item.order }} | {{ getOmittedText(item.company, 10) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} | {{ item.reviewAverage.toFixed(2) }} | ー |

{{ item.product }}

{{ item.product }}

{{ item.recommend }}

口コミ

{{ comment.age }}{{ comment.profile1 ? '|' + comment.profile1 : '' }}{{ comment.profile2 ? '|' + comment.profile2 : '' }}

- {{ comment.label1 }}:{{ comment.point1 }}

- {{ comment.label2 }}:{{ comment.point2 }}

- {{ comment.label3 }}:{{ comment.point3 }}

- {{ comment.label4 }}:{{ comment.point4 }}

- {{ comment.label5 }}:{{ comment.point5 }}

- {{ comment.label6 }}:{{ comment.point6 }}

- {{ comment.label7 }}:{{ comment.point7 }}

- {{ comment.label8 }}:{{ comment.point8 }}

{{ comment.title1 }}

{{ comment.title2 }}

{{ comment.title3 }}

{

詳細情報

宅建の資格取得についての気になるQ&A

宅建士の年収はどのくらい?

月給に換算すると、約31万円です。

しかし、同じ年収でも見込み残業代が含まれるか、インセンティブやボーナスの有無などによっても月の手取り額は大きく異なります。選ぶ会社によって条件が変わるので、就職や転職の際は、複数の転職サイトや転職エージェントに登録して何社か比較検討しながら選びましょう!

宅建は不動産・金融系に就職しないと取る意味ない?

- 賃貸で物件

- マイホーム購入

- 不動産投資など

たとえ、取得した資格を仕事に直接活かせなくても、取得の過程で得た知識は必ず自身の知恵や自身として残るので、合否や取得の意味を気にせず、ぜひ積極的に挑戦してみましょう。

しかし、世の中には宅建に限らず、資格自体を取得することに対して「意味がない」と言われてしまう傾向にありますよね。

エラベルでは「資格は意味ない」と言われてしまう理由や、「取っても意味がない」と言われがちな資格について調査した記事も公開しています。

気になる方はぜひこちらの記事もチェックしてみてください。

.jpg)

「資格は意味ない」って本当?役立たないと言われる理由は?資格保有者と採用担当の本音を徹底調査!

宅建の資格取得にはどのくらい勉強期間が必要?

最短の期間では、「3ヶ月」と回答した人もいました。宅建は民法などの法律知識も問われる為、1~2ヶ月という短期間で理解を深めるのは至難の業です。短くとも3ヶ月は勉強期間を設けることをおすすめします。

宅建の試験は1年に1回しかない為、「宅建を取ろう!」と思い立った時期によって勉強できる時間も制限されてくると思いますが、限られた時間で効率よく勉強を進められる勉強方法を選び、計画を練っていきましょう。

主婦が宅建の資格を取得するメリットは?

①マイホームを建てる際に損な契約を避けられる

②不動産投資にも役立つ

③再就職に活かせる

マイホーム購入や物件を借りる際に、宅建の資格を持っていると、重要事項説明の内容がしっかり理解できるので、少しでも不利になりそうな契約を避け、知識がないと見抜けない疑問点や不明点をその場で確認することができます。

購入せずとも最近では投資を始める主婦の方も増えてきているので、不動産投資を始める際にも宅建の知識があると役立つでしょう。

また、再就職を検討している場合、転職や就職活動と同様にアピールでき、復職に有利になることもメリットの1つとして考えられます。

大学生のうちに宅建の資格を取得するメリットは?

①就職活動で有利になる

②勉強時間が確保しやすい

不動産業界への就職はもちろんのこと、宅建は国家資格なので学生のうちに取得しておくと就活で有利になります。

また、社会人と比べると自由に使える時間も多いので、勉強時間が確保できるというメリットもあります。

宅建の資格を取ればすぐに宅建士として働ける?

ただ、宅建士登録は、実務経験が2年以上であることが要件です。実務経験がなく、すぐに登録をしたい場合は、登録実務講習を受講する必要があります。登録実務講習は通年行われており、20,000円ほどかかります。※受講料は実施機関により異なります。

宅建士の登録を行い、宅建士証の交付を受けることで晴れて宅建士として働くことができます。交付手続きの詳細については、各都道府県の登録窓口の公式サイトを確認しましょう。

詳しくは、先ほど紹介した「宅建士になるまでの流れ」をご確認ください。

不動産業界のブラック企業を見分ける方法は?

①エージェントに登録する

②不動産業に務める知人に相談する

③頻繁に求人情報を出している

④口コミサイトの評判を確認する

転職エージェントや不動産業界に詳しい人に相談して、見極めていくのがおすすめです。また、頻繁もしくは長期間に渡り求人を出している企業はブラック企業の可能性もあります。

口コミサイトで元社員の口コミも掲載されている企業も多いので、あらかじめ確認しておきましょう。

リクルートエージェントの口コミ評判|46人の利用者からの評価を徹底調査

JACリクルートメントの口コミ評判|利用者のリアルな声を徹底調査

まとめ

宅建は、不動産業界への就職に強いだけでなく、マイホームを建てる際にも非常に役立つ資格です。

宅建は国家資格ということもあり、宅建の取得があなたの自信がさらに高まるきっかけにもなります。

毎年合格率が15%前後と、一見ハードルが高い資格に思えるかもしれませんが、実際の宅建の資格保有者にアンケート調査をしたところ、独学でも合格している方が多い資格ということがわかりました。

今回紹介した合格者が実際に使ったおすすめの参考書も改めておさらいしておきましょう。

合格者がおすすめする使いやすい参考書4選

また、全くの未経験だけど絶対1発で合格したい!という方は、通信講座の受講もおすすめです。

始める前から「なんだか難しそう…」と諦めずに、自分に合った勉強法、参考書を見つけて宅建の資格取得を目指してみましょう!

「選ぶをもっと楽しく」をコンセプトに、専門家・愛好家・体験者の方にご協力頂きながら、買い物やサービス選びに悩む方たちをサポートします。一人ひとりにフィットした情報に届け、皆さんの「したい」を叶えます。

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がエラベルに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、エラベルが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。