危険物取扱者の難易度は?甲種・乙種・丙種別の合格率と取得者70人に聞くおすすめ勉強法

目次

危険物取扱者とは、消防法で定められた「危険物」の取り扱いや管理をするときに必要になる国家資格です。

危険物取扱者に興味を持っている方の中には、

「危険物取扱者の難易度はどのくらいなんだろう?」

「自分にも合格できるのか不安。」

「独学でも合格できるか?」

と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、危険物取扱者の資格保有者70名にアンケート調査を実施!甲種・乙種・丙種それぞれの試験の難易度や合格率、試験内容や勉強方法について詳しく解説します。

先輩合格者の生の声もたくさん紹介していくので、資格取得に興味がある方はぜひ最後まで確認して参考にしてみてください。

調査方法:インターネット調査

調査対象:危険物取扱者資格保有者70名(性別・年齢・種別問わず)

調査機関:2022年8月17日~8月23日

※本記事エラベルが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がエラベルに還元されます。

危険物取扱者試験の難易度と合格率

危険物取扱者試験の難易度、合格率はどのくらいなのでしょうか。

危険物取扱者の資格には、大きく分けて甲種・乙種・丙種の3種類あり、それぞれ扱える危険物が異なりますので、種類の解説と共に難易度をチェックしていきましょう。

甲種

甲種の資格は、このあと紹介する乙種の第1類~第6類までの全ての危険物の取り扱いができる資格で、多くの職種で活躍できる資格です。

そのため試験の出題範囲もすべての危険物に関する専門知識が幅広く必要になります。

甲種危険物取扱者試験の合格率は以下の通りです。

| 年 | 合格率 |

|---|---|

| 平成28年 | 33.5% |

| 平成29年 | 37.3% |

| 平成30年 | 39.8% |

| 令和元年 | 39.5% |

| 令和2年 | 42.5% |

3種の中でも甲種は、最も難易度は高くなります。甲種の合格率は例年30~40%程度となっており、3人に1人前後しか受からないことからも、難易度の高さがわかるでしょう。

乙種

乙種資格には6つの類があり、類の種類によって取り扱える危険物が異なります。

| 類 | 取り扱える種類 | 危険物の例 |

|---|---|---|

| 1類 | 酸化性固体 | 塩素酸カリウムなど |

| 2類 | 可燃性固体 | 硫黄マグネシウムなど |

| 3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | ナトリウム、リチウムなど |

| 4類 | 引火性液体 | ガソリン、灯油など |

| 5類 | 自己反応性物質 | ニトログリセリンなど |

| 6類 | 酸化性液体 | 過酸化水素など |

出題される問題は、取り扱う危険物の種類に特化した内容なので、全ての危険物が出題範囲になる甲種に比べると勉強もしやすく難易度も低めです。

乙種の中でも最も人気なのは乙種4類です。取り扱える危険物が、ガソリンや灯油といった生活に身近なものがメインのため、ガソリンスタンドなどで働く場合など活かせる場面が多いことが理由です。

乙種危険物取扱者試験の合格率は以下の通りです。

| 年 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成28年 | 65.5% | 67.2% | 68.4% | 28.9% | 66.9% | 64.3% |

| 平成29年 | 68.4% | 70.9% | 69.2% | 34.4% | 69.4% | 63.6% |

| 平成30年 | 66.9% | 68.3% | 67.7% | 39.0% | 66.1% | 64.4% |

| 令和元年 | 67.9% | 68.5% | 68.2% | 38.6% | 68.7% | 67.0% |

| 令和2年 | 71.5% | 70.8% | 70.8% | 38.6% | 71.2% | 68.5% |

乙種危険物取扱者試験の難易度はそれほど高くなく、合格率は60~70%程度ですが、第4類のみ30%前後で難易度が少し高くなります。その理由については、「危険物乙4の難易度はなぜ高い?」にて詳しく解説していきます。

丙種

最後に、丙種危険物取扱者が取り扱える危険物は、「ガソリン・灯油・重油・軽油・潤滑油・引火点130℃以上の第3石油類・第4石油類、動植物油類のみ」になっています。

ガソリンや灯油、など危険物の中でも身近な種類を取り扱えるという点では乙4に似ていますが、乙4に比べると取り扱える危険物が限定されるため、乙4の方がレベルが高く人気です。

ただ、初心者で受かるか心配…という人は「乙4より受かりやすい丙種」をまず受けてみるのもおすすめです。

丙種危険物取扱者試験の合格率は以下の通りです。

| 年 | 合格率 |

|---|---|

| 平成28年 | 48.7% |

| 平成29年 | 50.7% |

| 平成30年 | 51.2% |

| 令和元年 | 50.4% |

| 令和2年 | 54.0% |

丙種危険物取扱者試験の合格率は50%前後です。出題内容は基礎的なものなので、甲種や乙4に比べれば合格しやすいでしょう。

危険物乙4の難易度はなぜ高い?

乙種の6類の中で、最も難易度が高いのが4類です。先ほど紹介したとおり、乙種4類の合格率は、全ての危険物が試験範囲になる甲種の合格率と同じくらいです。

乙種4類の難易度が高い理由としては、主に2つの原因が考えられます。

■危険物乙4の難易度が高い理由

それぞれ詳しく見ていきましょう。

受験者数が多い

乙種4類は乙種の中でも最も人気があり、受験者数も最も多い資格です。中には工業系の学校に通っていて、「学校に勧められたからとりあえず受験する」「受験が授業の一部になっているから受験する」という自ら意欲的に取得を目指して受験するわけではない人も少なくないようです。

そうなると、合格ラインに満たない受験者が多くなり、合格率が低くなってしまうということが考えられます。

3科目すべて60%以上でないと合格できない

乙種4類は、出題範囲の科目が3つあり、

- 危険物に関する法令…15問

- 基礎的な物理及び基礎的な化学…10問

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法…10問

と、問題配分が決まっていますが、3科目すべてで60%以上の正答率をあげなければ合格になりません。1つでも正答率が60%を下回ると、その時点で不合格になってしまいます。そのため、どんなに得意な科目で高得点だったとしても、苦手な科目で合格点に満たない場合は残念ながら不合格になってしまいます。

ここが難しいと感じるポイントかもしれませんが、勉強するときは3科目すべてを満遍なく学んでいくことが大切です。

「乙種4類は難易度が高い」と言われているものの、しっかりと勉強時間を取って対策をすれば合格できる可能性は十分にあります。おすすめの勉強方法についても後ほど解説するので、ぜひチェックしてみてくださいね。

危険物取扱者種別の出題内容

続いて、危険物取扱者の出題内容を甲種・乙種・丙種に分けて見ていきましょう。

3種類とも大枠の出題分野は同じなのですが、レベルや出題数の内訳が異なります。

甲種

甲種の受験科目は取り扱うことになる危険物の範囲も幅広く、物理及び化学の問題に関しては、大学の授業で習うレベルになり難易度はかなり高めです。

出題内容は、以下の通りです。

- 危険物に関する法令…15問

- 物理学及び化学…10問

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法…20問

法令問題に関しては基本的に暗記問題なので、ある程度対応できる方も多いかもしれません。基礎からしっかり学んでいくことが求められ、知識の習得には十分な時間が必要になります。

乙種

乙種の試験の出題科目は、甲種試験と基本的には同じです。乙種資格の出題内容は以下の通りです。

- 危険物に関する法令…15問

- 基礎的な物理及び基礎的な化学…10問

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法…10問

出題される問題の難易度は甲種ほど難しくなく、高校で習うレベルの問題となります。

とはいえ、取り扱う危険物の性質など専門的な知識が問われるため、理系ではなく文系出身の方などはしっかりと基礎から対策をする必要があります。

丙種

丙種の受験科目は全体の問題数が少なく、出題難易度は下がります。丙種資格の出題内容は以下の通りです。

- 危険物に関する法令…10問

- 燃焼及び消火に関する基礎知識…5問

- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法…10問

丙種の出題内容は基礎的な内容です。問題自体はそこまで難しくないので、理系出身の方であれば短期間の勉強でも習得しやすいしょう。

危険物取扱者試験の受験資格

危険物取扱者試験の受験資格について、詳しく解説していきます。

甲種

甲種試験を受験するには受験資格があります。

受験資格は以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 化学分野の学部・学科を卒業

- 化学に関する授業科目15単位取得

- 乙種資格を取得し実務経験2年

- 乙種4種類取得

- 化学分野の学位(修士号・博士号)

注意点としては、大学、短大、高等専門学校、高等学校の専攻科などで化学の卒業資格が条件になります。

しかし、化学に関する学部・学科を卒業していなくても、化学に関する授業科目を15単位以上修得していれば受験可能です。

乙種・丙種

乙種と丙種には、受験資格はありません。学歴や年齢制限もないので、誰でも受験することができます。

そのため乙種、丙種の受験者が多く、人気のある乙種4類に関しては毎年20万人前後の受験者数が集まります。

甲種を目指したいけど、化学分野の学校を出ていないという人が最短で甲種の受験資格を得るには、乙種資格を4種類取得するのが1番手っ取りでしょう。

危険物取扱者は、まずどの種類を目指すのがおすすめ?

エラベル編集部では、70名の危険物取扱者資格保有者に「初心者の人に危険物取扱者の資格をおすすめするならどの種類を1番すすめますか?」というアンケートをしたところ、70名中57名が乙種4類を受けることをおすすめという意見が多数という結果となりました。

乙種4類をおすすめする理由として、以下のような意見がありました。

合格者の意見をまとめると、危険物取扱者の中でも乙種4類が一番身近なこと、取得しやすいということが理由として挙げられます。

少数派ですが、乙種4類以外の種類をおすすめする人からは以下のような意見が寄せられました。

多くの人が乙種4類をおすすめしているものの、まずはこれから目指したい職種は何かを考えることが大切です。

その職種で有効に活用できる種目を、最終的に選んでいきましょう。

エラベル編集部では、資格保有者360人に聞く「取って良かった!」おすすめ資格ランキングでも危険物取扱者を紹介しています。他にもおすすめ資格を知りたい方は、こちらの記事もチェックしてみてください。

【2023年は資格に挑戦】360人が選ぶおすすめ人気資格16選|取って良かった資格ランキング

男性におすすめの資格14選|手に職がつく!転職や独立におすすめの資格とは?

危険物取扱者の資格を活かせる職業は?

危険物取扱者の資格を取得すると、どのような職業に活かすことができるのでしょうか。今後就職や転職を控えている方は気になりますよね。

こちらについても、実際に資格取得者の方に聞いてみました!

特に多かった意見を口コミと共に紹介します。

■危険物取扱者が活かせる職業

上から順に確認していきましょう。

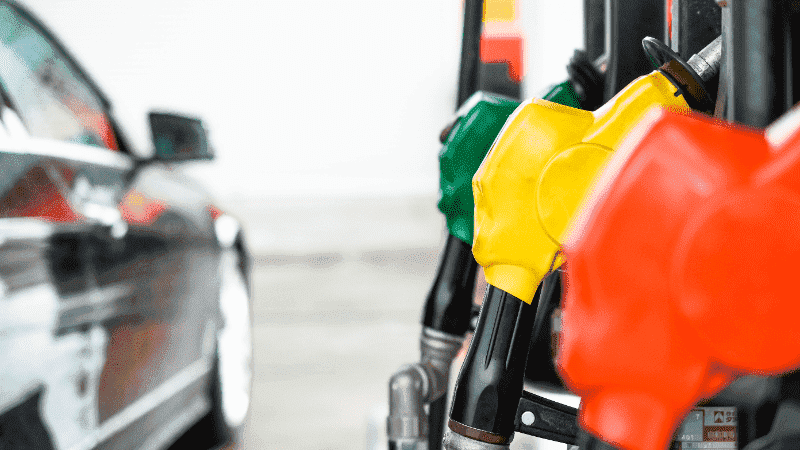

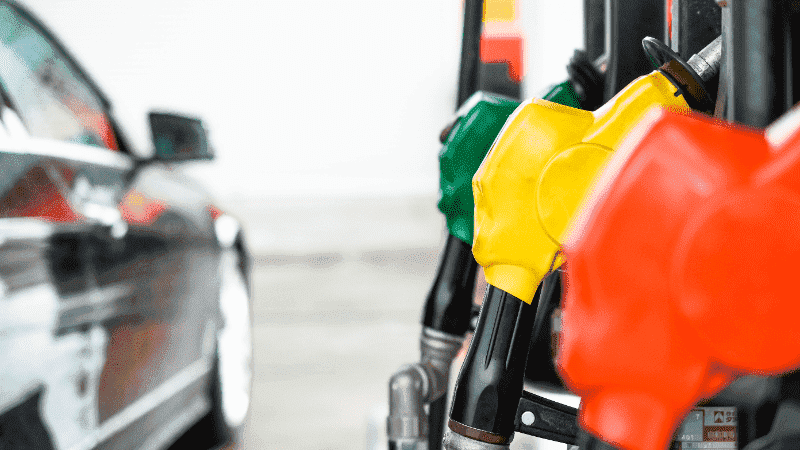

ガソリンスタンド

危険物取扱者が活かせる職種といえば、ガソリンスタンドの従業員をイメージする方も多いのではないでしょうか。

ガソリンスタンドはガソリンや灯油などの引火性液体の危険物を取り扱うため、必ず1人は危険物取扱者を配置しなければいけません。

また、セルフのガソリンスタンドも資格を持つ従業員が必要になります。正社員だけでなくアルバイトでも、資格を取得していれば有利になる可能性が高くなるでしょう。

タンクローリーのドライバー

タンクローリーはガソリンなどの危険物を輸送するため、ドライバーか同乗者が危険物取扱者を有していなければなりません。

そのため、危険物取扱者でタンクローリーの運転ができる場合は非常に重宝されるでしょう。ちなみに、タンクローリーの運転には大型免許が必要になるので併せて取得しておくとスムーズです。

化学工場

危険物を扱う化学工場では、危険物取扱者の資格が必要になります。工場によって扱う危険物の種類が異なるため、それにより必要になる資格の種類が変わります。

明確な就職希望先がある場合は、必要な資格の種類を事前に確認しておくと安心です。

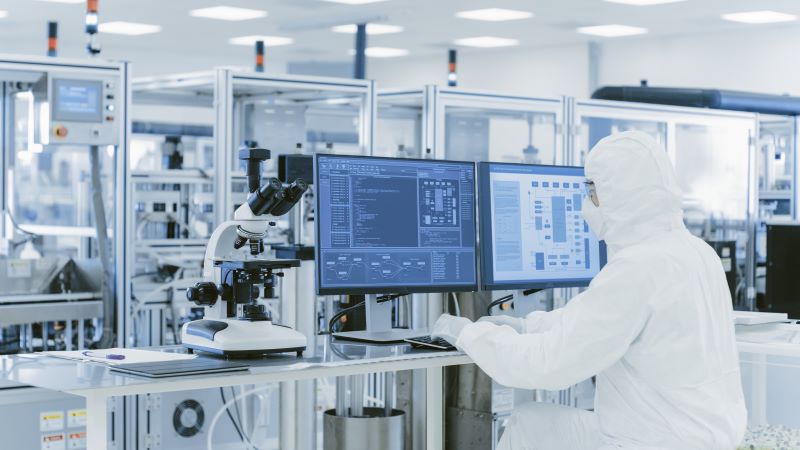

製薬会社などの研究職

製薬会社や科学研究所などでは化学品などの危険物を扱うため、研究職に就きたい場合は危険物取扱者を取得しておくと重宝されるでしょう。

研究職を目指している方は必要になる種類を取得することで、対応できる仕事の幅が広がります。

【業界別】転職に役立つおすすめ資格一覧|112人の資格保有者の意見を基に徹底調査

危険物取扱者70人に聞く「独学で取得できる?」

資格を取得するためには参考書を使って独学で勉強したり、通信講座に通ったりする方法がありますが、どのような勉強方法が良いのでしょうか。

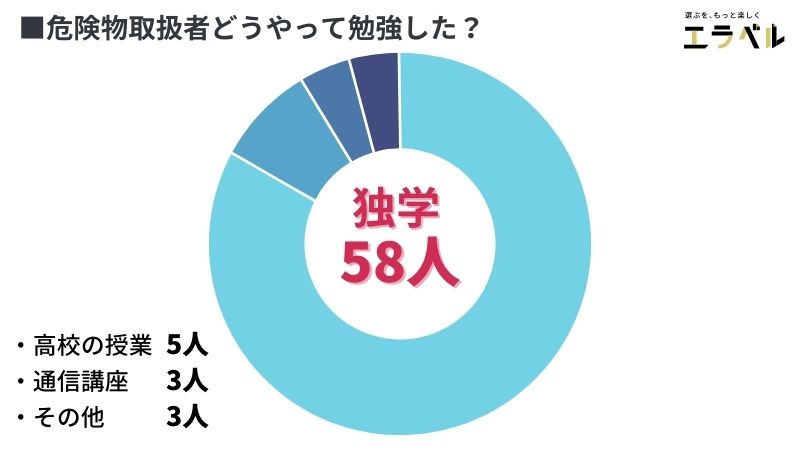

資格取得者にアンケート調査を行ったところ、70名のうち58名が「独学で合格した」という結果でした。

中には「高校の授業の一環で取得した」「通信講座で勉強した」という少数派もいましたが、全体の80%以上の回答者が独学で取得したと回答しており、危険物取扱者は独学でも十分合格できる国家資格と言えます。

実際の回答者からも「勉強方法は独学で十分」という意見が多く、具体的には次のような声が上がりました。

「独学」と聞くと参考書をイメージする人が多いと思いますが、最近では、学習アプリやYouTube動画で学習する人も増えています。スマホ1つで通勤中や休憩時間などにも学習できるので、手軽に学べるツールとしておすすめです。

独学で取れる難易度別おすすめ資格15選|簡単に取れる国家資格から趣味に役立つ資格も

将来性のあるおすすめ国家資格一覧|独学で取れる資格から注目の最新資格まで紹介

【一発合格!】危険物取扱者の勉強のコツ

ここでは、アンケート回答者からおすすめされてた勉強法や実際に名前があがったおすすめYouTubeチャンネルを紹介します。

危険物取扱者の勉強のコツは「繰り返し解く」

独学で勉強する人は、参考書を基に勉強を進める人も多いかと思いますが、最も多かった勉強のコツとして、「過去問題を繰り返し解く」という声が多く上がりました。

中には、「参考書にはこだわらなかったが、問題集よりもとにかく過去問を繰り返し解いた」という声もありました。何度も解いていくうちに問題の傾向が掴めるようになるようです。

参考書で基礎知識がある程度身についたら、過去問を解いていきましょう。正答率によって、基礎知識が身についたかどうかが分かります。間違いがなくなるまで繰り返しテキストを読み復習し、分からないことがないよう確認していきましょう。

消防試験研究センターでは、過去に出題された問題の一部を公表しています。基礎知識の習得ができたら、ぜひ過去問題にチャレンジしてみてください。

>>過去に出題された問題、乙種第4類(一般財団法人消防試験研究センター)

おすすめYouTubeチャンネル「けみちるちゃんねる」

元化学科大学生の「けみ」さんと、元保育科大学生の「ちる」さんが2人で動画投稿をしているYouTubeチャンネルで、実際に危険物取扱者70人アンケートでは、このチャンネルの学習動画を繰り返し見て勉強したという声も見られました。

1動画10分前後でBGM代わりに聞きながら学べる動画もあり、車の運転中や家事など片手間に勉強ができる解説動画になっています。

また、短期間でぐっと詰め込んで学びたい人向けの攻略動画もありますので、短期集中型の人にもおすすめです。

まとめ

危険物取扱者試験の難易度は、消防法で定められた「危険物」を取り扱うことができる国家資格です。

危険物や国家資格と聞くと、「難易度が高そう」と感じるかもしれませんが、危険物取扱者70人のアンケート調査によると、80%以上の人が独学で取得したと回答しており、独学でも比較的取りやすい国家資格と言えるでしょう。

工業高校では授業の一環で取得を目指す学生もおり、しっかり勉強すれば高校生でも取れる資格です。

ではもう一度、危険物取扱者の合格率をおさらいしておきましょう。

【類別の難易度(令和2年)】

| 甲種 | 乙種4類 | 丙種 |

|---|---|---|

| 42.5% | 38.6% | 54.0% |

危険物取扱者の資格がないと就けない仕事は数多くあり、危険物取扱者の資格取得後の活躍の場として、主に以下の職業が挙げられます。

■危険物取扱者が活かせる職業

危険物取扱者の資格を取ったおかげで、資格手当や昇格にも役立ったという声も見られたので、仕事の範囲を広げたい方や、キャリアアップを目指す人にもおすすめです。

特に職種を限定せず、汎用性の高い資格を目指すなら、まずは日常的に身近なガソリンや灯油などの危険物を取り扱える乙種4類から取得するのがおすすめです。

将来、資格がないと就けない仕事に就きたいという方も、ぜひ前向きに検討してみてください。

【2023年は資格に挑戦】360人が選ぶおすすめ人気資格16選|取って良かった資格ランキング

大学生におすすめ人気資格ランキング|162人の社会人に聞く文系・理系別就活に強い資格とは?

「選ぶをもっと楽しく」をコンセプトに、専門家・愛好家・体験者の方にご協力頂きながら、買い物やサービス選びに悩む方たちをサポートします。一人ひとりにフィットした情報に届け、皆さんの「したい」を叶えます。

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がエラベルに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、エラベルが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。