簿記検定とは?資格の種類や難易度、資格保有者に聞く取得メリットを徹底解説

目次

社会人が取得する資格として人気の高い簿記検定。

先日、エラベル編集部が独自調査した取ってよかった資格ランキングでも、日商簿記検定が1位という結果になりました。

そんな人気の簿記検定ですが、

「簿記検定ってどんな資格なの?」

「簿記検定を取得するためにおすすめの勉強法は?」

「簿記の知識ってどんな仕事に活かせる?」

と、気になって検索する人も多いはず。そこで今回は、346名の簿記検定保有者にアンケート調査を行った調査結果を元に、取得するメリットやおすすめの勉強法について紹介します。

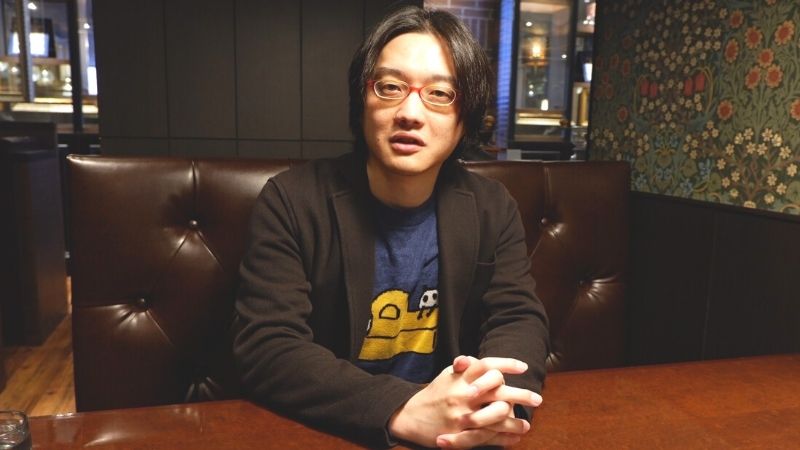

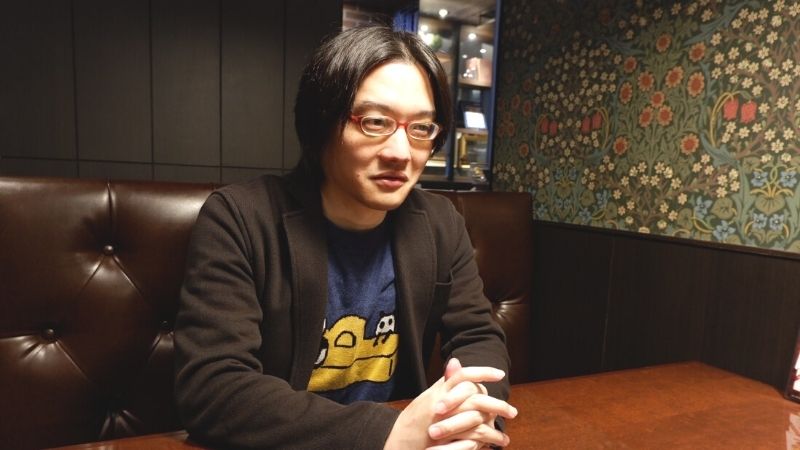

また、年間80以上の資格試験を受検する、資格コンサルタントの鈴木秀明さんに簿記検定の魅力や種類についても伺いました。

総合情報サイト「All About」資格ガイド。気象予報士、中小企業診断士、行政書士、証券アナリストをはじめとした800以上の資格をすべて独学で取得。年間80個ペースで資格・検定試験を受験し、資格のプロとして多方面で活動中。雑誌・テレビ・ラジオなどのメディア出演実績は300件以上。「効率よく短期集中で覚えられる 7日間勉強法(ダイヤモンド社)」や「小学生にもとれる!資格・検定カタログ(小学館)」など多くの資格や勉強法にまつわる著書を出版。

※本記事エラベルが独自に制作しています。メーカー等から商品の提供や広告を受けることもありますが、コンテンツの内容やランキングの決定には一切関与していません。※本記事で紹介した商品を購入するとECサイトやメーカー等のアフィリエイト広告によって売上の一部がエラベルに還元されます。

取ってよかった資格1位!意外と知らない簿記の魅力とは?

【アンケート概要】

・アンケート内容:資格を仕事・趣味に活かしている人360人アンケート

・調査方法:インターネット調査

・調査対象:360名(男性138名 / 女性219名 / その他3名)

・アンケート実施期間:2021年11月26日~11月28日

【取ってよかった資格ランキング】※複数回答あり

1位:日商簿記検定…43人(3級14人、2級22人、1級4人、不明3人)

2位:ファイナンシャルプランナー(FP)…27人(FP3級11人、2級12人、AFP1人、CFP3人)

3位:実用英語技能検定(英検)…19人(3級3人、2級5人、準1級4人、1級7人)

4位:介護福祉士…14人

5位:看護師・宅地建物取引士(宅建)…各13人

7位:保育士…11人

8位:TOEIC(600以上)…9人

9位:危険物取扱者(乙種第4類)…8人

10位:秘書検定(3級2人、2級5人)・管理栄養士…各7人

冒頭でもお伝えしましたが、日商簿記検定はエラベル編集部が資格保有者360人を対象に独自調査したアンケートで「取ってよかったと思う資格ランキング1位」に輝いた人気の資格です。

簿記とは、企業で行われるお金や資産の出入りを記録し、会計期間(一般的には1年)ごとに決算書として整理することです。

決算書にまとめられた情報で、その企業の財務状況やキャッシュフローなどを知ることができます。企業向けの家計簿だと考えると分かりやすいでしょう。

ただ、簿記検定の資格を持っていない人にとっては「何がそんなに魅力なの?」「仕事に直接活かす場面ある?」とピンとこないかもしれません。

そこでまず今回は、資格コンサルタントの鈴木秀明さんに簿記検定の魅力について伺いました。

簿記検定は「社会人にとって必須」の資格!

ーー簿記検定にはどんな魅力がありますか?

ーー勉強した人にしかわからない魅力があるのですね。

簿記は業界、職種問わず全てのビジネスに直結すると思っています。

ーー就職・転職にも役に立ちそうですね。

また、簿記の資格の中では日商簿記が最も知名度が高いですが、簿記関連の資格は他にもたくさんあるんです。

簿記の資格は「日商簿記」だけではない

ーー簿記に関係する資格には、どんなものがありますか?

鈴木さんが紹介してくれた簿記・会計関連の資格は次のとおりです。

簿記・会計関連の資格一例

- 日商簿記検定(以後、日商簿記)

- 簿記実務検定(以後、全商簿記)

- 簿記能力検定(以後、全経簿記)

- ビジネス会計検定

- 農業簿記検定

- 建設業経理検定

- 社会福祉会計簿記認定試験

- 公益法人会計検定

- コンピュータ会計能力検定 など

※日商簿記・全商簿記・全経簿記の違いや等級、合格率については、この後の簿記検定の種類や難易度の章で詳しく紹介します

ーーたくさんありますね…!

あとは、農業簿記だと牛や果樹を機械設備のように減価償却したりしますし、補助金もよく絡んでくるので、そういった会計処理についての内容が通常の商業簿記関連の資格試験よりよく出てきます。

まずは、一般的な日商簿記検定から挑戦して、「会計知識をもっと極めたい」「興味が出てきた」という場合には、他の簿記・会計関連の資格も、ぜひ挑戦してみてください。

日商簿記・全商簿記・全経簿記の違いは?試験範囲や難易度を徹底比較

前章で簿記に関連する検定はたくさんあると紹介しましたが、中でも日商簿記・全商簿記・全経簿記の3種類は、出題範囲が非常に似ており、混同しやすいです。

ここでは3つの資格の違いについて解説していきます。

まずは、主催団体や、等級の種類、受検者の傾向についてそれぞれの違いを見ていきましょう。

| 資格名(正式名称) | 主催 | 等級の種類 | 受検者の傾向 |

|---|---|---|---|

| 日商簿記 | 日本商工会議所 | 原価計算初級・簿記初級・3級・2級・1級 | 大学生・社会人 |

| 全商簿記 | 全国商業高等学校協会 | 3級・2級・1級 | 商業高校に通う学生 |

| 全経簿記 | 全国経理教育協会 | 基礎簿記会計・3級・2級・1級・上級 | 経理や会計関連の専門学校生 |

受検者に関しては、実際に各団体が受検者属性を発表しているわけではない為、あくまで傾向なので、実際にはどの試験も年齢・学歴など関係なく、誰でも受検することができます。

中でも日商簿記が認知度が高く受検者数が多い理由としては、大学や短大の推薦や、企業の求人募集の条件などで日商簿記の取得を推奨されることが多いということが挙げられます。

一般的に簿記検定と聞くと「日商簿記」を連想する人が多いので、簿記の資格取得を検討している人にまずおすすめしたいのは日商簿記ですが、だからといって全商・全経簿記は資格の信頼度が低いというわけではありません。

細かな違いがあるだけで、それぞれ公的機関が認定している正式な検定であるということは覚えておきましょう。

出題科目はどう違うの?

続いて、それぞれの試験科目を比較していきましょう。

日商・全商・全経のそれぞれの出題科目を紹介します。大前提、どの資格でも3級では、「商業簿記」を扱うということは共通しています。

| 資格名 | 出題科目 |

|---|---|

| 日商簿記 |

|

| 全商簿記 |

|

| 全経簿記 |

|

3種類とも表現の違いはありますが、大枠はほぼ同じ内容です。

日商簿記は、2019年に3級の出題範囲が改定され、出題の前提が個人商店から小規模の株式会社を想定した問題に変更されました。これにより、株式発行や余剰金の配当などが出題範囲に加わり、より企業に属する社会人として必要な知識を求められるようになりました。

また、2級になると、日商簿記と全経簿記では、「工業簿記」に関する内容も含まれます。全経簿記は、「商業簿記2級」と「工業簿記2級」とで、試験自体も分かれています。

工業簿記とは、製造業を対象にしており、材料を仕入れ、製品を作って売るという事業を対象とした簿記知識を問われ、商品売買の事業を対象にした商業簿記とは、また異なる知識を身につけることができます。

それぞれの出題範囲の詳細は、各団体の公式サイトでご確認ください。

※日商簿記…簿記検定試験出題区分表(日本商工会議所)

※全商簿記…検定の内容(全国商業高等学校協会)

※全経簿記…受験要項・実施要項・試験規則・出題範囲(全国経理教育協会)

簿記検定の合格ラインと合格率

次にそれぞれの難易度を見ていきましょう。各試験の3級・2級の合格率と合格ラインを比べてみました。

| 試験名 | 等級 | 合格率※ | 合格ライン |

|---|---|---|---|

| 日商簿記 | 2級 | 16.9% | 70点以上/100点満点 |

| 3級 | 47.8% | ||

| 全商簿記 | 2級 | 46.2% | |

| 3級 | 55.1% | ||

| 全経簿記 | 2級 | 商業簿記:57.3% 工業簿記:78.2% | |

| 3級 | 69.5% |

※2021年12月現在、各団体から公表されている直近1年分の試験結果データを基に平均値を表示しています

その年の傾向や試験範囲によっても変化しますが、合格率だけを見ると日商簿記の合格率が著しく低く、難易度が高いように思えますよね。

ただ、日商簿記は最も知名度が高く受検者数も多いという前提があり、一方で、全商簿記や全経簿記は商業高校や専門学校で専門的な授業を受けてある程度の知識が備わっている学生の受検者層が多いという傾向もあり、合格率が高くなっているのではないかと思われます。

合格率はあくまで目安に過ぎないので、

「合格率低いからハードル高そうだな…」

「難しそうだな…受けてもどうせ受からなそう」

と、始める前からマイナスに考えず、まずは簿記とはどういったものなのか、知識を増やしてみるくらいの軽い気持ちで考えてみましょう!

簿記未経験だけど、受検にチャレンジしてみよう!という人は、知名度があり、求人でも応募資格として記載されることが多いという点で、まずは日商簿記3級から取得するのがおすすめです。

資格勉強で学んだことは、決して無駄にならず知識として自分の強みになるので、日々のちょっとした場面で役立ったり、会社の数字に対してより理解を深めるきっかけになると思います

事前に知っておきたい日商簿記の試験概要

ここでは、日商簿記3級・2級の情報をメインに試験概要や試験日程・受検料など受検する際に必要な情報を紹介します。

| 3級 | 2級 | |

|---|---|---|

| 基準 | ビジネスパーソンに必須の基本知識が身に付く | 高度な商業・工業簿記を修得し、企業の経営状況を把握できる。 |

| 受検料※ | 2,850円 | 4,720円 |

| 試験科目 | 商業簿記 | 商業簿記 工業簿記 |

| 受検時間 | 60分 | 90分 |

| 持ち物 | ・受検票 ・筆記用具 ・電卓(携帯電話の電卓アプリは不可) ・身分証明書 | |

※申込先の商工会議所によって別途事務手数料がかかる場合があります

簿記検定の試験には、精算表の作成や、決算仕訳など計算が必要な問題が出題されます。そのため、電卓の持ち込みが必須です。忘れてしまうと自力で計算しなければならないので、忘れないように注意しましょう。小さな電卓ですと打ちにくくタイムロスにも繋がるので、できれば大きめの電卓の方がおすすめです。

全国統一の会場受験日

日商簿記3級・2級の試験は年度ごとに3回試験が実施されます。

| 試験月 | 実施日(目安) | 受検申込期間(目安) |

|---|---|---|

| 6月 | 第2日曜日 | 4月下旬 |

| 11月 | 第3日曜日 | 10月上旬 |

| 2月 | 第4日曜日 | 1月中旬 |

実施日は月毎に異なりますが、曜日は毎回、日曜日に開催されます。また、受検申込は、試験開始日の約1ヶ月前までとなっています。

申込期間は、全国の商工会議所によって異なりますが、長いところで2週間程度、短いところは3日間しか受け付けていない商工会議所もあります。「申し込もうと思っていたのに期限が過ぎてしまった…。」ということがないように、日本商工会議所のホームページから近くの商工会議所を検索して申込期間を事前に確認しておきましょう。

日商簿記はネット受検も可能!

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、日商簿記は、2020年12月からネット受検も可能になりました。

ネット試験会場(テストセンター)ごとに設定された試験日時にパソコンを使用して試験を行います。試験終了後、合否がすぐ出るので早く結果が知りたい人、全国統一試験の日程が合わない人などにおすすめです。

ネット試験の日時については、ネット受検専用サイトに登録後、申込ができます。同サイトにてネット受検対応をしている秘書検定や、銀行業務検定など、他の検定試験も受検申込みができるので登録しておくと今後も便利ですよ!

ただ、会場や時期によっては、日時が埋まっていて申込できない場合があります。日程を予め決めておいたほうが勉強のスケジュールも組みやすいので、早めに申込みをしておきましょう。

3級と2級の併願はできる?

知識を深めつつ、スピード感をもってステップアップしたい人には、3級・2級の併願もおすすめです。

ネット試験はもちろん、会場での試験でも3級と2級がそれぞれ別の時間帯に実施されるため、同日に受検することができます。

| A試験開始時刻 | B試験開始時刻 | |

|---|---|---|

| 日商簿記3級 | 9:00 | 11:00 |

| 日商簿記2級 | 13:00 | 16:00 |

第158回の試験(2021年6月)からこのように各級2回の試験枠が設けられています。併願はできますが、同じ級を同じ日に2回受検することはできません。

また全国統一試験の場合は時間指定ができないため、受検日は1日予定をあけておくようにしましょう。

また、ネット試験の場合は時間指定が可能です。会場によって受検できる時間帯は異なるので、詳しくはネット試験申込みの専用ページからお近くの会場を選択してご確認ください。

簿記資格保有者の実際の年収はどれくらい?

実際に簿記の資格を保有して働いている方の年収と職業について、アンケートを実施しました。

調査方法:インターネット調査

調査対象:96人(男性49人/女性46人/その他1人)

調査期間:2022年7月16日~7月19日

今回、20代~60代を中心とした簿記資格保有者96人に年収を聞いたところ、年収の全体平均は約416万円でした。

国税庁が発表している、一年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は461万円です。

今回の調査で判明した簿記資格保有者の平均年収は低めと言えます。

しかし、パート勤務の方や時短勤務の方も今回のアンケートに含まれているので、一概に平均年収が低いとは限りません。

最も年収が高い方は1,000万円

年収が1,000万円だと回答した方が2名いました。

・30代前半男性/IT企業の会社会計コンサルタント/日商簿記2級

・40代後半男性/人事/日商簿記3級

年収が高いからと言って、難易度が高い日商簿記1級を取得しているわけではないようです。資格の級に関わらず、資格をどう生かすか、どう働くかによるのではないでしょうか。

経理職についている方は42%

96人中40人が経理職で働いていると回答しました。

| 経理職で働いている方の簿記資格 | 人数 |

|---|---|

| 日商簿記3級 | 12人 |

| 日商簿記2級 | 13人 |

| 日商簿記1級 | 5人 |

アンケートに回答した簿記資格保有者の約半数が経理職で働いていることが判明しました。経理職を希望するなら、簿記の資格は取得しておいた方がよさそうです。

簿記資格を活かして働いている、こんな職業

経理職以外には、以下の職業との回答がありました。

簿記資格保有者の職業

- IT企業の営業/デザイナー

- コンサルティング会社人事

- システムエンジニア

- 会計事務所

- 金融機関

- 医療事務

- 事務(卸業/建設業/運送会社)

- フリーランス

幅広い業界・職種で簿記資格を活かすことができているのがわかります。

パートや時短勤務だと回答した方もいるので、自分に合った働き方ができるのも魅力的です。

また、フリーランスで経理代行やウェブデザイナーをしている方もいました。副業としても簿記資格を役立てることができるかもしれません。

346人の簿記検定保有者に聞く!取得して感じたメリット・デメリット

調査内容:「簿記検定」に関するアンケート調査

調査方法:インターネット調査

対象者:簿記の資格保有者346名(男性107名、女性235名、LGBTQ4名)

調査期間:2021年12月3日〜2021年12月8日

【質問内容】

Q1 保有している資格の種類

Q2 取得理由

Q3 簿記検定を取得するメリット・デメリット

Q4 FP資格取得時の勉強法

Q5 具体的に使った書籍・通信講座名など

Q6 資格取得後、未経験で簿記の知識を活かす仕事に就いた経験はある?

Q7 簿記検定以外で他のおすすめ資格

※一部抜粋して集計

簿記検定を取得するメリット

まずは、多く寄せられたメリットから紹介していきます。

簿記検定を取得するメリット

- 就職・希望部署に移るのに役立った

- 数字に抵抗がなくなった

- 企業のお金の流れや仕組みがわかるようになった

実際の口コミを基にリアルなコメントを紹介します。

資格を取得することで経理に対する苦手意識がなくなり、企業を知ることができるというメリットが多くあげられていました。

また、簿記検定を持っていることでビジネスパーソンとしての最低限の数字を理解できるということをアピールできるので、就職・転職の際にも、役に立ったという人も多くいました。

簿記検定を取得するデメリット

次に保有者がリアルに感じたデメリットを紹介します。

簿記検定を取得するデメリット

- 3級を取得しても就職の際にアピール材料にならない

- 資格取得の有無よりも実務経験を重視された

- 経理職に就かないと何の役にも立たない

アンケートで寄せられたコメントでは、簿記資格を取ること自体のデメリットというよりは、「思ったよりメリットがなかった」という内容が多くあげられました。

こちらも実際の口コミを基にリアルなコメントを紹介します。

メリットでも「就職・転職に役立った」というコメントが多かった一方で、デメリットでも、「就職活動であまり役に立たなかった」という声が多く挙げられました。

企業によっては、資格の有無よりも実務経験を重視するところもあるようですね。その一方でデメリットはないと答える声も多く見受けられました。

会計の知識をつけたい、企業のお金の流れを知れたことがデメリットよりもメリットが上回った結果だと思います。自分が何のために資格を取りたいのかを明確にして目標に応じた簿記検定の種類や級を選択し、勉強していきましょう。

簿記に限らず、世の中では「資格は意味ない」という意見も時折聞かれますよね。

エラベルでは、「資格は意味ない」と言われてしまう理由や、「取っても役に立たない」と言われがちな資格について独自アンケートを実施し、調査した結果も公開しています。

気になる方はぜひこちらの記事もチェックしてみてください。

.jpg)

「資格は意味ない」って本当?役立たないと言われる理由は?資格保有者と採用担当の本音を徹底調査!

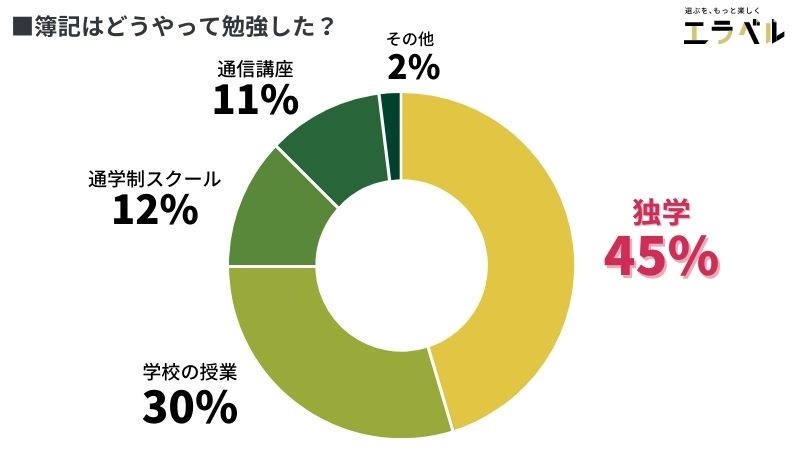

簿記の勉強法は?「独学」が45%と約半数!

【簿記をどうやって勉強しましたか?】

独学:156人(45%)

学校の授業:104人(30%)

通学講座:42人(12%)

通信講座:38人(11%)

その他:6人(2%)

簿記の勉強法については45%の人が「独学」で勉強したと回答しており、次いで「学校の授業」で勉強した人が多い結果となりました。

学校の授業では、昔、商業高校やビジネス専門学校卒業の方が在学中に取得したという声が多く見られましたが、やはり最近は、多くの出版社から様々な参考書も発売されており、他にもアプリやYouTube動画などもあり、わざわざ高い授業料をかけなくても手軽に簿記の勉強ができる時代です。

ただ、学校に通った方がわからないことをすぐに質問できるなど、サポート体制が充実しているというメリットもあるので、自分にあった勉強法で簿記の知識を深めていきましょう。

「実務で役立つ知識というよりもまずは試験合格を目的にしている」という場合は、過去問を見て出題傾向や、要点を押さえながら学習する方が効率的です。

独学で合格した簿記検定保有者が選ぶ!おすすめの参考書3選

ここでは、実際に独学で簿記検定に合格した人に聞いたおすすめの参考書を紹介します!

アンケートの中で、特に名前が多く上がった日商簿記3級向けの上位3冊はこちら。実際に使った感想と共に1冊ずつ解説していきます。

| 商品画像 | 商品名 | 口コミ満足度 | 著者 | ページ数 | 特徴 | 出版年月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| {{ item.order }} | {{ getOmittedText(item.company, 10) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} | {{ item.reviewAverage.toFixed(2) }} | ー |

{{ item.product }}

{{ item.product }}

{{ item.recommend }}

口コミ

{{ comment.age }}{{ comment.profile1 ? '|' + comment.profile1 : '' }}{{ comment.profile2 ? '|' + comment.profile2 : '' }}

- {{ comment.label1 }}:{{ comment.point1 }}

- {{ comment.label2 }}:{{ comment.point2 }}

- {{ comment.label3 }}:{{ comment.point3 }}

- {{ comment.label4 }}:{{ comment.point4 }}

- {{ comment.label5 }}:{{ comment.point5 }}

- {{ comment.label6 }}:{{ comment.point6 }}

- {{ comment.label7 }}:{{ comment.point7 }}

- {{ comment.label8 }}:{{ comment.point8 }}

{{ comment.title1 }}

{{ comment.title2 }}

{{ comment.title3 }}

{

詳細情報

効率的に勉強したい方におすすめ!簿記講座が学べる通信講座5選

アンケートでもおすすめに上がった通信講座。効率的に勉強を勧めたい方に最適です。

ここでは、独学が不安な方の為に効率的に勉強を進めることができるおすすめの通信講座5つを紹介します。

| 商品画像 | 商品名 | 口コミ満足度 | 受講期間目安 | サポート内容 | 返金制度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| {{ item.order }} | {{ getOmittedText(item.company, 10) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} {{ getOmittedText(item.product, 17) }} | {{ item.reviewAverage.toFixed(2) }} | ー |

※フォーサイトとキャリカレは、3級・2級のセット価格です

{{ item.product }}

{{ item.product }}

{{ item.recommend }}

口コミ

{{ comment.age }}{{ comment.profile1 ? '|' + comment.profile1 : '' }}{{ comment.profile2 ? '|' + comment.profile2 : '' }}

- {{ comment.label1 }}:{{ comment.point1 }}

- {{ comment.label2 }}:{{ comment.point2 }}

- {{ comment.label3 }}:{{ comment.point3 }}

- {{ comment.label4 }}:{{ comment.point4 }}

- {{ comment.label5 }}:{{ comment.point5 }}

- {{ comment.label6 }}:{{ comment.point6 }}

- {{ comment.label7 }}:{{ comment.point7 }}

- {{ comment.label8 }}:{{ comment.point8 }}

{{ comment.title1 }}

{{ comment.title2 }}

{{ comment.title3 }}

{

詳細情報

簿記検定以外に取得しておいた方が良い資格No.1は?

簿記検定保有者に、簿記検定以外で実際に仕事をしていて取得しておいた方が良いと感じる資格について聞いてみたところ、「ファイナンシャルプランナー(FP)」と回答した人が最も多い結果となりました。

お金の知識が幅広く学べる資格で「税金の仕組みを知りたい」「仕事の幅が広がる」という理由で取った方がいいという意見がありました。

続いて、「マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)」、「社会保険労務士(社労士)」という結果でした。

MOSは、Word、Excel、PowerPointなどのマイクロソフトが提供するアプリケーションのスキルを証明する資格です。特にExcelが人気で、「実務で数字の集計をするため、持っていると実務力をアピールできる」といった意見が挙げられました。

社労士は、企業における採用から退職までの労働・社会保険に関する知識や年金の相談に応じるなど人事や労務管理のエキスパートで非常に難易度の高い国家資格です。難しい分、取得するとかなり就職には有利になる資格です。

もし、簿記の資格以外にも仕事・私生活に役立つ資格取得を検討している人は、ぜひこちらの記事もチェックしてみてください。

FP(ファイナンシャルプランナー)の資格って役に立つ?|独学の勉強法やおすすめの参考書を紹介!

【資格コンサルタント監修】女性におすすめの人気資格26選!仕事にも趣味にも役立つ資格とは?

簿記の資格に関する気になるQ&A

簿記資格について気になる質問をまとめました。

簿記の資格を取得すれば未経験でも経理部門へ就職できる?

今回アンケートを取った簿記検定保有者の中でも「未経験で簿記検定を取得し、経理部門に就職・転職した経験はありますか?」という質問に対し、全体の24%の人が「経理部門に就職・転職できた」と回答しています。

その他にも「財務部門」「営業事務」に未経験で就職・転職した人も全体の10%程度いました。また、未経験で経理・財務部門へ就職できた人は、日商簿記2級以上を取得している人が多い印象でした。

簿記の資格取得の目的が就職・転職に役立てるためという人は、3級で留まるのではなく、2級の取得にもチャレンジしてみましょう。

簿記資格を持っていると経理以外にどんな仕事に役立つ?

簿記の資格が役に立つ仕事

- 会計事務所

- 総務

- 営業

- コンサルタント業

会計事務所は、クライアントの経理業務を代行しており、記帳代行や決算処理、税務申告などのサポートを行いつつ、クライアントからの疑問や相談に受け答えしたり、経理上においてより有利になる提案をおこないます。

経理・財務に特化した人材ではなく、経理・財務を含んだ幅広い業務を担う総務の人材を求めているケースもあります。簿記を取得していれば“経理処理も安心して任せられる人材”として評価されやすくなります。

営業の仕事にも経理の知識を活用することができます。自社の製品の購入をクライアントに薦める場合、ただ購入してもらうのではなく、減価償却を提案したり、節税につながる説明を行ったりと、簿記の知識をもとにした提案も行えるようになります。

企業の経営サポートを担うコンサルタント業では、資金繰りの面についてアドバイスするケースもあるため、簿記の知識が必須となってきます。

簿記資格を持っていると、資格手当はある?

簿記資格保有者96人のアンケート結果を紹介します。

調査方法:インターネット調査

調査対象:96人(男性49人/女性46人/その他1人)

調査期間:2022年7月16日~7月19日

資格手当がある:12人(13%)

資格手当がない:84人(87%)

資格手当の平均額は9,250円でした。

毎月の資格手当ではなく、一時金が支給される職場もあるようです。

日商簿記3級をもっていれば履歴書に書いて良い?

日商簿記3級は簿記の基礎レベルでもあることから、就職や転職活動において自分をアピールする材料としてはインパクトが薄いと感じる人もいるかもしれません。

しかし、日商簿記は経理実務に即した資格であり、経理事務の概要を把握することはもちろん、実務レベルの知識も十分得ることが出来ます。

遠慮して空欄にしてしまうことほど損なことはありません。資格取得欄に記入し、アピールしましょう。

日商簿記3級2級1級、それぞれの難易度はどのくらい?

| 日商簿記3級(35人) | 難易度平均 2.5 |

| 日商簿記2級(54人) | 難易度平均 3.3 |

| 日商簿記1級(7人) | 難易度平均 3.7 |

難易度★(簡単)

難易度★★(まあ簡単)

難易度★★★(普通)

難易度★★★★(難しい)

難易度★★★★★(めちゃくちゃ難しい)

簿記試験に受験資格はなく、誰でも受験することができます。

日商簿記3級は基礎レベルだと言われているからこそ、あまり勉強せず試験に臨む方もいるように感じます。それにより合格率は低くなる傾向があります。

日商簿記3級を取得している方は、★(簡単)~★★★(普通)との答えが91%(32人)と大多数を占めました。

一日数分でも、毎日コツコツ勉強をしていけば、取得できる難易度なのではないかと感じます。

まとめ

簿記検定は、ビジネスパーソンとして最低限知っておくべき企業のお金の流れが分かり就職・転職にも役立つので、年代・性別問わず非常におすすめの資格です。

未経験の方は、まず日商簿記3級からスタートして基礎知識をつけることをおすすめします!

簿記検定は独学でも十分に合格が見込める資格なので、今回合格者に聞いたおすすめの参考書も、ぜひ参考にしてください。

簿記検定合格者に聞いたおすすめ参考書

自分がどの勉強法が合うかを考え、社会人にとって必須の資格である簿記検定の取得にチャレンジしてみましょう!

「選ぶをもっと楽しく」をコンセプトに、専門家・愛好家・体験者の方にご協力頂きながら、買い物やサービス選びに悩む方たちをサポートします。一人ひとりにフィットした情報に届け、皆さんの「したい」を叶えます。

※記事で紹介されている商品を購入すると、売上の一部がエラベルに還元されることがあります。メーカー等の依頼による広告にはPRを表記します。

※掲載されている情報は、エラベルが独自にリサーチした時点の情報を掲載しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。